可能若干年前,我们只有听领袖演讲的份而没有机会在公众面前表达自己的思想。可能有人怀着一个笑虐的心态说,只有傻瓜才相信网络文章能够改变国家的命运。但是《当今大马》大马十年走来,告诉我们要将群众的怀疑变成可为的事实。

透过《当今大马》的新闻、专栏、独家采访、新闻分析与读者来函我们能够窥探同样的事情有各种各样的思维或独到、或偏见、或成见、或固执、或保守甚至封建的思想都可以在一个《当今大马》的新闻网站上让人一一品尝与反思。

有使命的新闻观鼓励正面的知并行

如果您是《当今》的读者,只看一个专栏作者的文章,只有一种思考方向,那实在可惜。对笔者而言,“秀才不出门全知天下事”只是网络新闻的一部分功能,如果能够说不出门也能关心天下之事,并且透过网络互动思想来一场久违的思想激荡与黑格尔式的辩证法那可真是充实了每一天的生活意义。

我们常说取长补短,但是在这个价值纷乱,众说纷纭的时代里,已经很少人能够坚持真理与人人平等的信仰了。网络媒体开展的不止是新闻与挖掘新闻,更重要的是对人文价值与人类生命价值的挖掘。在主流媒体里碍于权势与官方既定思维,没有一个最好的编辑或记者不能不被卷入指鹿为马,鹿马难辨的“伪心论”漩涡。

《当今》记者与编辑高度的纪律不但没有减少人民的知情权而且还带领各媒体良心工作者或媒体牟利者(有时候一些独家只是为了销量),不断冲撞所谓的保守势力的新闻封锁防线。我国的新闻发展趋势告诉大家其实我们可以多走一步,再往前走一步。笔者也有如此体验,当初对某些认为敏感的课题做一些批判后总害怕害惨了《当今》,但是发现后来越来越多更激烈的评论都被刊登后,我们心里认为该有的防卫线就被逐个击破。《当今》的新闻工作者秉持着一贯的负责任,报导真相与实事求是的评论精神已经成为一个新闻报导与新闻评论的正面楷模。

《当今》应该继续做公信力媒体的品牌

一石激起千层浪,十年前《当今》小团队透过网络突破主流媒体的经营模式渐渐得到社会的认同,许多网络媒体也纷纷的加入这片媒体荒地。个人认为只要目标正确,心态正确,新增的网络新闻竞争者越发确立了《当今》在网络媒体里的公信力与新闻方向。如果保守势力尝试利用金钱来扭曲新闻与事实只是一种自取其辱与自欺欺人的无知行为。所以公信力在媒体上很重要,当许多部长与政府高官都接受《当今》专访后,那些保守的破坏份子的杯葛与描黑只会带来反效果。恭贺《当今》成功建立了自己的品牌与媒体公信力,希望你们能够持续秉持社会公义与人文价值,让媒体真正达到“精神食粮”的实质称谓。

一石已经证明可行,谁是千层浪?

如果一石是《当今》那么千层浪绝对不能只是网络媒体的追逐战而是一个以思想理念思考国家命运甚至世界方向的群众互动。如果一石能够击破各种保守封建的残旧思想,为什么千层浪不能将我们内心渴望的自由、民主与人文关怀变为(释放)事实呢。最后我想呼吁更多我国的许多无名思想工作者以更坚实的理据与严密的思想来加入探求国家民主前路的思想争战,不要把埋怨、自责、情绪化及无奈等等负面思想作为宿命论的归属。

《当今》就如我们真理的哨兵,在前线不断报告真理挺进的消息。同时也是民主工作的导师不时总结经验,提醒我们的思想盲点,告诉我们前人失败的原因。由此有了正确可信的信息,我们将会把心中的理想早日化为事实,哪我们还有什么的难关拦阻我们不能互相勉励前进的?

--

求真的思考博客,欢迎交流:-)

my blog: http://2thepplwaywp.blogspot.com/

Micah 6:8 He has showed you, O man, what is good. And what does the LORD require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. 彌迦書 6:8, 世人哪、耶和華已指示你何為善。他向你所要的是甚麼呢。只要你行公義、好憐憫、存謙卑的心、與你的神同行。

2009-11-30

2009-11-28

"The real is the rational, the rational is the real."

"The real is the rational, the rational is the real." --Hegal

真实存在的应该是理性的,理性的是应该存在的。

看看我们的世界乌烟瘴气,怎么能够用理性来规范这世界呢?怎么让人相信必须用理性来整理紊乱的世界呢?

世界可能太大--》国家--》社会——》社区--》家庭---》个人。总有一个是我们必须关心必须调整的环节。但是个人都无法以理性理解自己与世界的关系,还遑论如何改变社会与国家呢?

研究黑格尔

真实存在的应该是理性的,理性的是应该存在的。

看看我们的世界乌烟瘴气,怎么能够用理性来规范这世界呢?怎么让人相信必须用理性来整理紊乱的世界呢?

世界可能太大--》国家--》社会——》社区--》家庭---》个人。总有一个是我们必须关心必须调整的环节。但是个人都无法以理性理解自己与世界的关系,还遑论如何改变社会与国家呢?

研究黑格尔

2009-11-22

写给朝向民主的马来西亚

十多年前我们是一班喜欢阅读和思考的年轻人,我们对国家各种的贪污腐败风气,种族间的猜疑关系一起思想及探讨出路。因为我们不甘于只是纸上谈兵,所以我们也参加各类的政治讲座,当时候正值林冠英事件与后来巫统分裂产生的安华事件。

独立思考激发参与民主运动

如果没有思考与学习独立思考,我们可能就是多愁善感,却对国家前途无能为力的一群。但是我们相信真理,在我们读书会里可以容纳各种不同的宗教、信仰、科学、哲学等思想的交锋与辩思。因为思想的冲击与交流激发,我们以行动来证明我们的思路是可行的,所以我们曾经主办讲座、编写认识回教党的书籍,当然我们没有缺席1998年920安华在被捕前最后一天的烈火莫熄街头运动。根据估计,当天在吉隆坡市中心至少有十万人涌现。在这场街头运动中,我们认识到我们思想上的愿景原来可以在捍卫国家公正、正义的尊严的名下,大家不分彼此的期待国家实现改变。

国阵不等于国家

虽然过后有许多人利用,或靠向主流媒体与国阵掌握的国家机器来描黑这场运动,但是一个是非分明,追求民主与法治的人民一定不会放弃心中的“理想国”。可能有些人中途掉队,可能有些人尝试把群众运动转化为为个人斗争的抹黑与扭曲,但是试问谁可以忘怀,虽然在可能面对警方的镇压与驱散的压力之下,我们大家心里的祥和与和谐,竟然不是国阵政府宣传的示威造成国家治安不好、造成经济损失、政治不稳定与威胁国家安全。其实,这只是那些不得民心的统治阶层扭曲了国家应当成为人民的骄傲与实现理想的意义。大家只要把国家改为国阵就可以清楚明白,所谓的不安是国阵政权的摇动、所谓的经济利益受损是那些依着党国政商勾结无往不利的财团与政阀害怕一旦人民平等后,失去了霸权与垄断市场的“优势”!

运动催化了国家民主

虽然一场街头抗争,带来了大逮捕、有些群众不幸的头破血流、有些人面对更大的政治迫害,但是我们却朝民主马来西亚迈进了一步。不久马哈迪政府不得不委任自己多年的政治对手前副首相Musa Hitam为国家人权委员会(SUHAKAM)的主要负责人。这委员会虽然不能大幅度的改善国家民主与实质性的为人民讨回公道;但是因为这是国家的机关,不但要对人民负责更需要对国际人权组织负责,所以其作用还是能够让更多的国人了解一些侵犯人权的暴政行为。

虽然在1999年大选马华在悲情政治的诉求下,成功的在人民普遍要求国阵倒台的声浪中突破重围,重挫了代表人民反对暴政的行动党,但是烈火莫熄的声音与步伐却没有停止在民间发酵。这运动的精神与打破种族猜疑的力量已经潜伏在年轻人的心里,许多人因此投身于政党或公民组织当中,这也催化了党内民主与打破了僵化的主流评论的一言堂。

坚信运动与反对运动的分野

今天许多人已经清楚定位烈火莫熄是为人民改革国家经济与政治结构响亮口号,只有那些否定症候群的人士才掩耳盗铃地把这运动归纳为为了安华的私人议程。所以思考是很关键的,独立思考更是能够根治国人迷信威权政治,害怕民主自由的最重要的理念检验器。这场民主改革的运动如果参杂了个人私利与个人政治议程将会是失败的,所以我们看到一些当年站在最前线的抛弃了原先的理想与斗争,去找升官发财的路了。今天一些评论人与关心政治的国人也发现,一些民联团队里仍然潜伏着这类在人民面前义正言辞,但是在背后却陷国家人民与民主不义的个人目的,如果这些投机分子不被揭发与剔除对这场改革运动将是毒瘤!

我们的进步受到质疑者的肯定

今天有人质疑,为什么国阵要学习民联或公民组织一些动作。比如柔佛州政府准备仿效民联雪兰莪州政府提供人民免费若干立方米的自来水供应,马华党员在总部穿黑衣抗议民主死亡却没有受到警方干预等等。其实,参与改革的人民应该感到高兴,因为终于有人开始重视民联与公民组织的言论与政治符号。您如果认为,国阵可以抄袭,然后永远执政的想法就是错了。我们应该积极的思想,如果我们好的地方被别人抄袭了证明了我们的方法有效可以利民。

另外,我们不能失去独立思考的辨识能力,如果抄袭能够成功,是否说明在街道上摆卖翻版DVD的都可以开拍耗资几亿的大电影了?如果国阵还是继续贪污腐败他们抄袭民联的利民政策但是贪污腐败的事情还是会露馅的。因为国阵的腐败不是只是少数失控的官员禁不住自己贪婪的习性而是其政治架构已经在保护滥权不被制裁与护短的机制。

民联必须不遗余力地落实还政于民的政策

我们人民不要对一些大案紧追不放,却失去对全国无数无头公案的失去关注。这些包括上千宗扣留所离奇毙命、各类贪污滥权投诉、塌楼塌桥死人等等一系列的人祸都是因为人民失去监控与制衡国家机器的能力。

就如雪兰莪州政权移交之前,有许多人奉命销毁各类证据,但是在议长邓章钦的领导之下把当年当州反对党领袖的阳光法案的提案提升为一个州政府治理州的透明政策,不断解密前朝政府如何残民自肥的不当行为与证据。可能有许多人只想到结果是否可以成功提控真正的元凶?但是最重要的,其实是整个审核过程是否真的透明,是否有抓人顶罪的疑点?如果过程是透明的,是提升政府公信力的,证明了人民选择民联是可以开发知情权,让人民的冤枉钱与各类腐败手段可以暴露在人民面前及让人民来检视一旦失去有效制衡与监督的政府是可以如此腐败的。

所以笔者要很鄙视对那些短视的政客说,揭发前朝弊端不是放弃发展人民的福利而是还政于民!如果这些政客认为,自己问心无愧就不需要诸般阻拦民联政府还政于民的政策,反之应该大力配合民联政府的行动洗清自己与党共犯同谋的嫌疑也可以还自己的清白。因为被贪污滥权的每一分每一毫都是人民的血汗钱,那些坐在办公室的政客可能无法想象人民在汗流浃背的工作还要面对贪官污吏的剥削及失去作为纳税人对掌管人民钱财的立法、司法与政法机构的问责!

我们都需要不断革新自我

总的来说,以一个参与国家改革建言者的身份,我想奉劝民联领袖不要再沉迷与陶醉“308不小心获得的政权”(发现许多民联领袖还是这样的表示)。其实这是人民要求改变的信号与赋权民联(民联是否能够赋权还政于民呢?),如果民联能够做得更透明更有诚意更专业,相信人民会如920那天一样的轻看族群对立的关系,认真努力改革。

民联要继续改革自己的许多不足,包括领导国家的大格局视野、自信与公正态度等,人民也必须学习放弃个人的私利,为了国家的未来一起打造一个民主、法治与互相尊重减少猜疑的大环境!

注:作者部落格http://2thepplwaywp.blogspot.com/

独立思考激发参与民主运动

如果没有思考与学习独立思考,我们可能就是多愁善感,却对国家前途无能为力的一群。但是我们相信真理,在我们读书会里可以容纳各种不同的宗教、信仰、科学、哲学等思想的交锋与辩思。因为思想的冲击与交流激发,我们以行动来证明我们的思路是可行的,所以我们曾经主办讲座、编写认识回教党的书籍,当然我们没有缺席1998年920安华在被捕前最后一天的烈火莫熄街头运动。根据估计,当天在吉隆坡市中心至少有十万人涌现。在这场街头运动中,我们认识到我们思想上的愿景原来可以在捍卫国家公正、正义的尊严的名下,大家不分彼此的期待国家实现改变。

国阵不等于国家

虽然过后有许多人利用,或靠向主流媒体与国阵掌握的国家机器来描黑这场运动,但是一个是非分明,追求民主与法治的人民一定不会放弃心中的“理想国”。可能有些人中途掉队,可能有些人尝试把群众运动转化为为个人斗争的抹黑与扭曲,但是试问谁可以忘怀,虽然在可能面对警方的镇压与驱散的压力之下,我们大家心里的祥和与和谐,竟然不是国阵政府宣传的示威造成国家治安不好、造成经济损失、政治不稳定与威胁国家安全。其实,这只是那些不得民心的统治阶层扭曲了国家应当成为人民的骄傲与实现理想的意义。大家只要把国家改为国阵就可以清楚明白,所谓的不安是国阵政权的摇动、所谓的经济利益受损是那些依着党国政商勾结无往不利的财团与政阀害怕一旦人民平等后,失去了霸权与垄断市场的“优势”!

运动催化了国家民主

虽然一场街头抗争,带来了大逮捕、有些群众不幸的头破血流、有些人面对更大的政治迫害,但是我们却朝民主马来西亚迈进了一步。不久马哈迪政府不得不委任自己多年的政治对手前副首相Musa Hitam为国家人权委员会(SUHAKAM)的主要负责人。这委员会虽然不能大幅度的改善国家民主与实质性的为人民讨回公道;但是因为这是国家的机关,不但要对人民负责更需要对国际人权组织负责,所以其作用还是能够让更多的国人了解一些侵犯人权的暴政行为。

虽然在1999年大选马华在悲情政治的诉求下,成功的在人民普遍要求国阵倒台的声浪中突破重围,重挫了代表人民反对暴政的行动党,但是烈火莫熄的声音与步伐却没有停止在民间发酵。这运动的精神与打破种族猜疑的力量已经潜伏在年轻人的心里,许多人因此投身于政党或公民组织当中,这也催化了党内民主与打破了僵化的主流评论的一言堂。

坚信运动与反对运动的分野

今天许多人已经清楚定位烈火莫熄是为人民改革国家经济与政治结构响亮口号,只有那些否定症候群的人士才掩耳盗铃地把这运动归纳为为了安华的私人议程。所以思考是很关键的,独立思考更是能够根治国人迷信威权政治,害怕民主自由的最重要的理念检验器。这场民主改革的运动如果参杂了个人私利与个人政治议程将会是失败的,所以我们看到一些当年站在最前线的抛弃了原先的理想与斗争,去找升官发财的路了。今天一些评论人与关心政治的国人也发现,一些民联团队里仍然潜伏着这类在人民面前义正言辞,但是在背后却陷国家人民与民主不义的个人目的,如果这些投机分子不被揭发与剔除对这场改革运动将是毒瘤!

我们的进步受到质疑者的肯定

今天有人质疑,为什么国阵要学习民联或公民组织一些动作。比如柔佛州政府准备仿效民联雪兰莪州政府提供人民免费若干立方米的自来水供应,马华党员在总部穿黑衣抗议民主死亡却没有受到警方干预等等。其实,参与改革的人民应该感到高兴,因为终于有人开始重视民联与公民组织的言论与政治符号。您如果认为,国阵可以抄袭,然后永远执政的想法就是错了。我们应该积极的思想,如果我们好的地方被别人抄袭了证明了我们的方法有效可以利民。

另外,我们不能失去独立思考的辨识能力,如果抄袭能够成功,是否说明在街道上摆卖翻版DVD的都可以开拍耗资几亿的大电影了?如果国阵还是继续贪污腐败他们抄袭民联的利民政策但是贪污腐败的事情还是会露馅的。因为国阵的腐败不是只是少数失控的官员禁不住自己贪婪的习性而是其政治架构已经在保护滥权不被制裁与护短的机制。

民联必须不遗余力地落实还政于民的政策

我们人民不要对一些大案紧追不放,却失去对全国无数无头公案的失去关注。这些包括上千宗扣留所离奇毙命、各类贪污滥权投诉、塌楼塌桥死人等等一系列的人祸都是因为人民失去监控与制衡国家机器的能力。

就如雪兰莪州政权移交之前,有许多人奉命销毁各类证据,但是在议长邓章钦的领导之下把当年当州反对党领袖的阳光法案的提案提升为一个州政府治理州的透明政策,不断解密前朝政府如何残民自肥的不当行为与证据。可能有许多人只想到结果是否可以成功提控真正的元凶?但是最重要的,其实是整个审核过程是否真的透明,是否有抓人顶罪的疑点?如果过程是透明的,是提升政府公信力的,证明了人民选择民联是可以开发知情权,让人民的冤枉钱与各类腐败手段可以暴露在人民面前及让人民来检视一旦失去有效制衡与监督的政府是可以如此腐败的。

所以笔者要很鄙视对那些短视的政客说,揭发前朝弊端不是放弃发展人民的福利而是还政于民!如果这些政客认为,自己问心无愧就不需要诸般阻拦民联政府还政于民的政策,反之应该大力配合民联政府的行动洗清自己与党共犯同谋的嫌疑也可以还自己的清白。因为被贪污滥权的每一分每一毫都是人民的血汗钱,那些坐在办公室的政客可能无法想象人民在汗流浃背的工作还要面对贪官污吏的剥削及失去作为纳税人对掌管人民钱财的立法、司法与政法机构的问责!

我们都需要不断革新自我

总的来说,以一个参与国家改革建言者的身份,我想奉劝民联领袖不要再沉迷与陶醉“308不小心获得的政权”(发现许多民联领袖还是这样的表示)。其实这是人民要求改变的信号与赋权民联(民联是否能够赋权还政于民呢?),如果民联能够做得更透明更有诚意更专业,相信人民会如920那天一样的轻看族群对立的关系,认真努力改革。

民联要继续改革自己的许多不足,包括领导国家的大格局视野、自信与公正态度等,人民也必须学习放弃个人的私利,为了国家的未来一起打造一个民主、法治与互相尊重减少猜疑的大环境!

注:作者部落格http://2thepplwaywp.blogspot.com/

2009-11-21

批判当引史为鉴

我看许多人在批判华教不能走向多元的思路不同皆因认知的差异,他们之间可以成为真理的探索与思辨吗?

他们之间有需要正义至上吗?(康德的思想不是星洲日报的口号)

他们之间的对话流畅吗?(历史与历史之间能够坦诚对话吗?1950年代的历史必须被华教批评者干掉吗)

如果历史是公平的我们不需要一部华教史

我们必须考虑历史的应然关系,是历史中的文化与语言禁忌造成的闭塞与自我隔离。这分而治之的模式不但是一种直接伤害,比如对华社的语言与文化的压迫与打压;同时也把这种后来华社的自我保护主义对民族教育的保护抗争转化到对施压政策族群及其他族群的不满与愤怒。

如果把别人种下的祸因要受压迫者完全承担历史责任是非常不公平的。这之间(批判华教不能走向多元与被批判的华社思想)失去认知层面是历史的认知与反思。

不在历史(请问现今有多少华人认识华教与施压集团在历史当中的关系?)当中的华社可以重读历史,没有文化根基如非在民族文化成长的是否免责(如邱家金类)?不在历史当中的是否能够感受当初制定保护文化教育政策是非常被动的,也是缺乏完全独立或可否有能力团结大多数力量的历史条件?如果历史是公平的我们不需要一部华教史。我们只需要说什么年代华社参与了什么运动,但是请问如果华教当年不能记录自己的历史,现今的教科书里甚至是主流媒体上可以看到历史的真实面吗?

华教运动与政治发展不能脱离关系

必须认真看待的是自林连玉先生同人在建国前(一个英殖民地政府与巫统、马华联盟政府的交涉与斗争)一批执着民族教育与公民教育的先辈,以后跟随的都是在强大的国阵种族主义政策之下苦苦挣扎的华教运动。

而华教运动在后期经过马华党政的收编与影响之下,华教运动一直都“假假地”以超越政党(但是却不超越马华),不超越政治的口号进行另类的种族隔离政策,就是华教必须透过马华向教育部传达诉求。这政治姿态也不时与捍卫民主主义的行动党起冲突,无形中马华利用董教总等机构成为一个削弱行动党的代表性与公信力的政治工具。

这些历史因素是现在年轻人或一些评论人不能解读的真实片段。可能还有不少评论人用“悲情诉求”来批判华教围城的心态。但是不知因如何评判果。这是否欠缺公平与合理?

当然我们不能停留在守的姿态,也应该伸出友谊的双手去和其他族群合作,相信特别是教总与林连玉基金会近期做了不少如与一些少数民族教育者进行对话观摩讲座等。可是这些工作一直都缺少新闻的报导与被关注,所以许多人指责华教继续围城心态也是有欠公允的。

董教总(许多时候)不能代表追求多元的华社意愿

当然重要的是在政治理念上,领导华教的董教总后期一直缺乏让我们看到一个走向多元与开放的文化胸怀。特别在集体缺席反对英语教数理的集会,已经不是董教总的政治认识问题,更重要的其他华教机构与华社文化团体中为什么却同步缺席呢?如果只以为董教总叶新田为首马首是瞻来逃避问责也是说明了华社/华教在多元教育与跨族群建设工作上失去了独立思考的能力。

但是我们必须认真的探讨一个事实,不是领导层的方向决定华教有没有跨族群思想,其实那些领导的认识与格局已经不符华社整体意愿了。

国阵种族霸权政治导致华社悲情

让我举例说明,其实华社普遍上了解有许多的其他族群孩子已经在华小甚至中学上课。如果说我们没有接纳多元那也不是完全正确。至少大家都非常欣赏与鼓励更多友族孩子就读华小,但是华社的意愿是既然有供不应求的良好反应,政府应该开放政策让人人可以自由选择教育源流,按社区需要兴建学校。但是事与愿违,相信这也是引起华社反弹与感觉压抑的主要原因。这也直接或间接造成华社普遍继续活在围城心态里。

注入民主思想才能走出围城

回到历史的因果关系窥探华社与华教的困境,我们才能更加公平客观地做文化与思想的批判(critique)工作。我们相信如果我们不能摆脱对公民地位的妄自菲薄与合理化政治乞讨文化,我们要走向健康的文化多元的认同思想还是需要透过思想进步的政党与公民团体注入民主、法治精神以摆正公民应该效忠政府的无知心态。反之应该放下对其他族群成见与误解(必须认识只有平等平权才能团结全民,任何族群的诉求不是为了削弱其他族群的利益,反之必须学习如何加强跨族群与文化的守望相助精神)。

简言之,如果有一套完整与公平的历史认知,我们今天不会继续地批判“围城精神/心理”而是提出可行的方法与策略如何帮助各族群之间互相尊重与尊重多元文化。必须强调历史不是一个逃避责任的工具或借口,但是如果没有完整与公平的历史我们是不断地与影子打架。比如说如果我们谈意识形态的问题,可能许多人非常反共,非常讨厌左派,但是如果您让李万千先生与Hishammudin Rais 或Aru他们来谈却能够剖析现今政治生态的乱象是因为太过偏右,失去对贫穷大众与贪污滥权的重视所导致的失衡。这里让我们看到掌握完整历史的重要性,我们这一代已经长期在课本的功课及赚钱发达的理想埋没了认真认识世界的空间与良心。所以我说如果今天我们阅读的历史是刻板与有政治目的“去公民认识”的课本而不是一些普通常识,那么这类文明的冲突还是会继续发生。

只有多元才有选择

末了,让我引述我看到邱家金历史教育工作者在柯嘉逊博士出版的513真相里的序展现其对国家的保守概念:和平、稳定,却没有谈及社会公义、正义与真理的看法,这就是当历史成为教科书或是普通常识的分野。如果是普通常识,必须经过不同阶层群众人民的讨论、反思、辩论最后成为一个共识。但是教科书的知识许多时候只是官僚与政客套取利益的工具,没有经过社会验证,也没有经过群众讨论(连马华总会长们都不断批评大学历史教科书对华社不公平)。今天可能有人喜欢吃KFC,有人则喜欢汉堡,为什么我们可以选择,因为这是公开的(多元的),所以大家可以选择。如果教科书特别是可以杜撰为某个集团利益服务的,他们会为自己的功劳大书特书,但是却不能公平地告诉我们林连玉先生也得到英国殖民地领袖的赞许,也不会告诉我们陈平曾经得到英国政府的因抗日的封赏。因为我们不知道,没有机会知道所以不能比较。如果我们把我们对美国自由主义者的片面认知而与美国人一起生活,自取其辱的难道不是我们自己吗?

批判当引史为鉴求真

他们之间有需要正义至上吗?(康德的思想不是星洲日报的口号)

他们之间的对话流畅吗?(历史与历史之间能够坦诚对话吗?1950年代的历史必须被华教批评者干掉吗)

如果历史是公平的我们不需要一部华教史

我们必须考虑历史的应然关系,是历史中的文化与语言禁忌造成的闭塞与自我隔离。这分而治之的模式不但是一种直接伤害,比如对华社的语言与文化的压迫与打压;同时也把这种后来华社的自我保护主义对民族教育的保护抗争转化到对施压政策族群及其他族群的不满与愤怒。

如果把别人种下的祸因要受压迫者完全承担历史责任是非常不公平的。这之间(批判华教不能走向多元与被批判的华社思想)失去认知层面是历史的认知与反思。

不在历史(请问现今有多少华人认识华教与施压集团在历史当中的关系?)当中的华社可以重读历史,没有文化根基如非在民族文化成长的是否免责(如邱家金类)?不在历史当中的是否能够感受当初制定保护文化教育政策是非常被动的,也是缺乏完全独立或可否有能力团结大多数力量的历史条件?如果历史是公平的我们不需要一部华教史。我们只需要说什么年代华社参与了什么运动,但是请问如果华教当年不能记录自己的历史,现今的教科书里甚至是主流媒体上可以看到历史的真实面吗?

华教运动与政治发展不能脱离关系

必须认真看待的是自林连玉先生同人在建国前(一个英殖民地政府与巫统、马华联盟政府的交涉与斗争)一批执着民族教育与公民教育的先辈,以后跟随的都是在强大的国阵种族主义政策之下苦苦挣扎的华教运动。

而华教运动在后期经过马华党政的收编与影响之下,华教运动一直都“假假地”以超越政党(但是却不超越马华),不超越政治的口号进行另类的种族隔离政策,就是华教必须透过马华向教育部传达诉求。这政治姿态也不时与捍卫民主主义的行动党起冲突,无形中马华利用董教总等机构成为一个削弱行动党的代表性与公信力的政治工具。

这些历史因素是现在年轻人或一些评论人不能解读的真实片段。可能还有不少评论人用“悲情诉求”来批判华教围城的心态。但是不知因如何评判果。这是否欠缺公平与合理?

当然我们不能停留在守的姿态,也应该伸出友谊的双手去和其他族群合作,相信特别是教总与林连玉基金会近期做了不少如与一些少数民族教育者进行对话观摩讲座等。可是这些工作一直都缺少新闻的报导与被关注,所以许多人指责华教继续围城心态也是有欠公允的。

董教总(许多时候)不能代表追求多元的华社意愿

当然重要的是在政治理念上,领导华教的董教总后期一直缺乏让我们看到一个走向多元与开放的文化胸怀。特别在集体缺席反对英语教数理的集会,已经不是董教总的政治认识问题,更重要的其他华教机构与华社文化团体中为什么却同步缺席呢?如果只以为董教总叶新田为首马首是瞻来逃避问责也是说明了华社/华教在多元教育与跨族群建设工作上失去了独立思考的能力。

但是我们必须认真的探讨一个事实,不是领导层的方向决定华教有没有跨族群思想,其实那些领导的认识与格局已经不符华社整体意愿了。

国阵种族霸权政治导致华社悲情

让我举例说明,其实华社普遍上了解有许多的其他族群孩子已经在华小甚至中学上课。如果说我们没有接纳多元那也不是完全正确。至少大家都非常欣赏与鼓励更多友族孩子就读华小,但是华社的意愿是既然有供不应求的良好反应,政府应该开放政策让人人可以自由选择教育源流,按社区需要兴建学校。但是事与愿违,相信这也是引起华社反弹与感觉压抑的主要原因。这也直接或间接造成华社普遍继续活在围城心态里。

注入民主思想才能走出围城

回到历史的因果关系窥探华社与华教的困境,我们才能更加公平客观地做文化与思想的批判(critique)工作。我们相信如果我们不能摆脱对公民地位的妄自菲薄与合理化政治乞讨文化,我们要走向健康的文化多元的认同思想还是需要透过思想进步的政党与公民团体注入民主、法治精神以摆正公民应该效忠政府的无知心态。反之应该放下对其他族群成见与误解(必须认识只有平等平权才能团结全民,任何族群的诉求不是为了削弱其他族群的利益,反之必须学习如何加强跨族群与文化的守望相助精神)。

简言之,如果有一套完整与公平的历史认知,我们今天不会继续地批判“围城精神/心理”而是提出可行的方法与策略如何帮助各族群之间互相尊重与尊重多元文化。必须强调历史不是一个逃避责任的工具或借口,但是如果没有完整与公平的历史我们是不断地与影子打架。比如说如果我们谈意识形态的问题,可能许多人非常反共,非常讨厌左派,但是如果您让李万千先生与Hishammudin Rais 或Aru他们来谈却能够剖析现今政治生态的乱象是因为太过偏右,失去对贫穷大众与贪污滥权的重视所导致的失衡。这里让我们看到掌握完整历史的重要性,我们这一代已经长期在课本的功课及赚钱发达的理想埋没了认真认识世界的空间与良心。所以我说如果今天我们阅读的历史是刻板与有政治目的“去公民认识”的课本而不是一些普通常识,那么这类文明的冲突还是会继续发生。

只有多元才有选择

末了,让我引述我看到邱家金历史教育工作者在柯嘉逊博士出版的513真相里的序展现其对国家的保守概念:和平、稳定,却没有谈及社会公义、正义与真理的看法,这就是当历史成为教科书或是普通常识的分野。如果是普通常识,必须经过不同阶层群众人民的讨论、反思、辩论最后成为一个共识。但是教科书的知识许多时候只是官僚与政客套取利益的工具,没有经过社会验证,也没有经过群众讨论(连马华总会长们都不断批评大学历史教科书对华社不公平)。今天可能有人喜欢吃KFC,有人则喜欢汉堡,为什么我们可以选择,因为这是公开的(多元的),所以大家可以选择。如果教科书特别是可以杜撰为某个集团利益服务的,他们会为自己的功劳大书特书,但是却不能公平地告诉我们林连玉先生也得到英国殖民地领袖的赞许,也不会告诉我们陈平曾经得到英国政府的因抗日的封赏。因为我们不知道,没有机会知道所以不能比较。如果我们把我们对美国自由主义者的片面认知而与美国人一起生活,自取其辱的难道不是我们自己吗?

批判当引史为鉴求真

2009-11-20

转载:自然科學的方法與極限

自然科學的方法與極限

清大 彭明輝

壹、前言

假如說今天的人生哲學課題是要能夠在「應然」與「實然」間找到安立人生的位置,而過去兩千年來所有的「應然」都經常忽略了「實然」,那麼,我們要用什麼方式去瞭解人性的「實然」?

從人生哲學的角度出發,這問題又可以分成兩個密切相關的子題:(1)什麼是人的本性?(2)我們如何確定自己的(或別人給的)答案是正確的?也就是,我們如何分辨有關人性論述的真和假?或者真理與謬見?我們該用什麼樣的方法去回答這兩個有關「實然」的問題?人文科學 1的方法?還是自然科學的方法?

經常有人企圖用「科學的方法」去改造人文學科,或者用「科學」的「證據」去支持自己有關人生哲學或生命教育的立場,卻不知道這些都是對科學方法的誤解以及對人文精神的嚴重扭曲。

譬如說:有人想用實驗證明靈魂不存在,用不嚴謹的實驗設計或統計分析過程去主張(或反對)同性戀與基因的關係,或者用動物的觀察與實驗去論斷人性與愛情以致於混淆了人與動物的分際。這些所謂的「科學方法」或「科學證據」,不但對於釐清事實往往毫無助益,甚至嚴重混淆問題與事實。但是這些論述不但對閱聽大眾擁有壓倒性的影響力,更使得有關人生哲學的討論被糾纏在種種似是而非的成見之中。

最嚴重的效應可能是:想要用科學方法去論證人文議題的已經不再只是一群對人文精神瞭解不夠深的科學家了,許多人文或社會學者先後效尤地想用自然科學的方法「證明」自己的人文或社會學觀點。這種現象彰顯了當代人對自然科學嚴重的誤解與迷戀,已經幾近乎是迷信的程度了。

另一方面,有些人文學者明明對自然科學一無所知,卻又堅持要對自然科學進行各種無釐頭的批判,卻完全不知道自然科學內部早已積蓄了許多更為精確,也更為深刻的自我批判與自我反省。假如人文學者沒有能力對自然科學有足夠的方法性瞭解,恐怕這些人文學界的亂象是很難被釐清的。

因此,在討論人生哲學之前,我們必須要先釐清一些濫用自然科學的成見。這一章的目的就是要說明:為什麼人性的問題與人生意義的問題都不可以用自然科學的方法去回答。擴而廣之,所有人文的問題都不該用自然科學的方法去回答。

嚴格的自然科學包括數學、物理學、化學和生物科學。但是數學與客觀世界無關,化學與生物科學的純粹度、系統化程度都不如物理學,因此物理學可以說是當代實證科學最耀眼的代表。因此,本文的討論將以物理學為論述對象。

壹、自然科學的方法結構

自然科學所以被稱為「客觀知識」的代表,是因為幾項重要特質:(1)這些知識(主張、命題或陳述)可以跨越時間與空間被一再重複地驗證,不受個人或文化偏見的影響2;(2)因為前述特質,所以自然科學的知識可以跨代、跨國交換並累積,從而獲得持續的進展 3;(3)工業革命以來,科學的持續發展成為使人可以持續地擴大他對自然世界的控制;(4)前一項特質使得歐陸國家可以在戰場上與商場上持續打敗所有非歐陸國家,而取得他們在政治上與經濟上的霸權;(5)於是他們也從而取得全世界的文化霸權,成為一切有關真假、對錯與價值的壟斷者。

從方法論觀點來看,我們想要瞭解自然科學的話,最重要的是要瞭解前兩項特質;但是對於絕對大多數人而言(包括理工學院的學生和教授),他們對科學的崇拜與信服(以及對人文的懷疑與輕蔑)卻更多地是來自於後面三項特質。

不過,我們以下的討論是針對第一項特質:自然科學的知識(主張、命題或陳述)可以跨越時間與空間被一再重複地驗證,不受個人或文化偏見的影響。我們想瞭解的是:(1)這是怎麼做到的?(2)這些特質所以能成立的先決條件(necessary condition) 4是什麼?一旦我們可以回答第二個問題,我們就會知道自然科學可以適用的範圍或極限,而且在這條件無法成立的議題上,自然科學將不再保有前述令人稱羨的特質,也不在有資格扮演「真理的裁判者與代言者」這樣的角色。

物理學的知識是建立在五個基礎之上:(1)一組基礎概念(譬如時間、空間、質量與能量),(2)一組核心定理(譬如牛頓的三大運動定律 5),(3)一組數學原理(譬如代數、微積分、微分方程式論等,用以從基礎假設演繹出各種命題),(4)一系列的實驗設計和實驗過程,以及(5)進行所有相關實驗所需要儀器和儀器的校正程序。

關於前述五個基礎,有必要做三個提醒:(1)基礎概念、核心定理以及數學都是自然科學界的共通語言(common language),也就是說,自然科學有一套訓練程序,可以對它所使用的術語提供指意明確的操作性定義。如果沒有這一套共通語言,自然科學將會喪失掉前面所說的客觀性。譬如說,假如兩個科學家對「公斤」與「公分」這兩個詞

基礎概念

與核心定理

與

數學(微積分)演繹

既有觀測

新的推論

演繹系統知識(S1)

圖一:物理系統知識的架構

的理解不相同,他們就無法彼此同意對方有關彈簧拉伸實驗的虎克定律。(2)所有的實驗設計目的都是在驗證假說的真假,並且在實驗設計中凸顯自己想要看的效應,而壓抑其他的影響因素與效應(這就是所謂「控制變因」的設計)。(3)所有儀器的功能都是把「看不見」的現象轉為「看得見」的現象。譬如,電表計的功能是把摸得到而看不到的電流,轉變為看得到的指針位置。

一般來講,基礎概念、核心定理以及數學三者形成一個無法切割的整體,藉由數學的演譯,基礎假設可以被演繹出許多衍生定理(命題)或推論。譬如,在牛頓力學體系中,根據牛頓三大運動定律與微積分,可以推論出慧星軌道、自由落體的軌跡,以及拋物運動的軌跡。這個由基礎概念、核心定理以及數學三者所形成的整體構成一個物理系統全部的演譯系統知識,如圖一所示。

一般說來,一個物理體系的核心定理往往是無法直接被實驗所證實或檢測(譬如牛頓第二定律中力與加速度的關係就無法被直接檢測,因為我們無法直接量測加速度)。因此,通常我們測試一個物體知識系統的方式是用實驗檢證該系統的關鍵性衍生定理,從而間接驗證核心定理。

譬如,從科學史的角度看,牛頓力學之所以會被廣泛接受,是因為它只使用三個簡潔的運動定律,就可以既推論出刻卜勒(Galileo Galilei,1564-1642)所發現到的鐘擺運動現象,又可以推論出行星的橢圓形運動軌道。此外,哈雷(E. Halley,1656-1742)又於1705年時成功地利用牛頓三大定律推論出慧星將於1758年回到地球,而且這個推論在53年後被證實。此外,十九世紀初,英國天文學家亞當斯(J. C. Adams,1819-1892)和法國天文學家李維希(U. Leverrier,1811-1877)根據木星軌道偏離橢圓形的偏差量,幾乎同時預測了海王星的存在及其位置,並立即被證實。對於慧星返回地球的推論,以及對於海王星存在的推論,都使得舉世對牛頓力學建立起牢不可破的信心。

但是,以上的證據都是在檢驗從牛頓三大定律所推論出來的衍生論斷,而沒有一個是直接在檢驗牛頓三大定律本身。

很多人都誤把科學簡化為「實驗 + 觀察 + 歸納」,而忘了假說在科學方法中不可或缺的重要地位。從哈雷慧星的預測以及海王星的發現開始,理論與假說就一直扮演著引導實驗觀察的關鍵地位。杭波(Carl G. Hempel, 1907-0997)已經很清楚地指出來:要產生一個有吸引力的假說,靠的絕不只是單純的「客觀的觀察」和機械化的歸納法,而是:

「並沒有普遍有效的歸納規律,讓我們可以從經驗的原始資料中機械化地推論出假說或理論來。從原始資料到理論,我們需要有創造力的想像。科學中的假設和理論並不是從觀察到的事實中『歸納』出來的,它們是被『發明』來說明那些事實的。」6

因此,自然科學最重要的特性就是:它提供了一套有系統的方法和程序,可以對我們所提出的假說加以驗證。維也納學派的卡納普(Rudolf Carnap,1891-1970)基於這個認識而提出一個主張:自然科學的每一個命題都是可以在經驗世界中被「證偽(falsified)」的7。基於這個主張,卡納普進一步主張:人類的知識只有兩種:所有可以被證偽的陳述都叫科學的(scientific),所有不能被證偽的陳述都是不科學假知識。這個區分科學與非科學的判準,在科學的哲學(philosophy of science)裡被稱為「劃界問題」。根據後面這個主張,包括哲學在內的所有人文學科(乃至於當時絕大部分的社會科學知識)都和占星術一樣地屬於可疑的知識。柏林學派的萊興巴哈(Hans Reichenbach,1891-1953)更進一步主張:哲學應該受自然科學方法的指導,才有機會成為真知識(即所謂的「科學化的哲學(scientific philosophy)」)。8

但是,卡納普、萊興巴哈與杭波都沒有充分警覺到:「可證偽」的先決條件(necessary condition)是「被研究的現象具有可重複性」;而且,這個「可重複性」是對象的特質,而非方法本身的特質。

也是基於類似的誤會,哈雷慧星事件與海王星事件為牛頓力學與自然科學建立了一個極具宣染性的誤解:自然科學有預知未來的能力。所以,拉普拉斯(Pierre Simon Laplace,1749 - 1827)說:「假如有一個超人,他可以知道這個世界全部的初始狀態(initial state),那麼他就可以預知這個世界全部的未來。」這個誤解即使在自然科學界內也是迄今牢固不破,並且因而賦予自然科學「宗教性」色彩。所以,拉普拉斯的前述名言經常被當作是「科學宗教(science as a religion)」的銘言。

其實,科學並沒有大家所想像的「預知未來的能力」,而且科學知識的「可重複性」是來自於被研究的對象,而非自然科學方法本身所獨具的特質。這是我們下一節所急欲澄清的。

貳、可重複性與預知未來的能力

David Hume(1711-1776)早已辯明:科學沒有預知未來的能力。他說:儘管在我們過去的經驗中太陽每天都從東方升起,但是沒有任何理由讓我們確信太陽明天仍舊會從東方升起。9 此外,科學的哲學(philosophy of science)領域內的學者也都已經共認:一個科學的定律不管在實證研究上被證實了多少次,都不保證下一次的實證研究上它還會再度被證實為正確。因此,自然科學界與哲學界雖然很少有共識,卻終於一致共認:科學沒有預知未來的能力。也是因為這個緣故,現在理論物理學界已經放棄「law(定律,表示不可改)」這個字,而改用「principle(定理,表示隨時可能會被推翻)」。

基於上述事實,假如一個自然現象在每一次的新的實證研究上都被證實為正確,那是因為大自然的特性剛好很穩定,而不是因為自然科學有預知未來的能力。反之,假如某大自然的現象剛好很不穩定,我們就無法從過去的經驗推估未來,而自然科學對未來的估測就會很不準――譬如:龍捲風與大海嘯的預測就極其不準,甚至於日常的氣象預報也經常不準。

那麼,在被相對論推翻之前,牛頓力學為什麼會被稱為具有「預知未來的能力」?讓我們從科學發展史的觀點來說明。10

實際上牛頓本人在發明三大運動定律的過程中,也不曾直接用實驗觀察或驗證過其中任何一個定律。從科學史的觀點看,三大運動定律可以說完全是牛頓個人心智的偉大發明(A great work of mind),或者說人類最偉大的「主觀」創作之一。因為,就如愛因斯坦所言,這種心智跟古典形上學家(柏拉圖、康德等)的心智是一模一樣的,他們的差異只在於面對外部世界時態度不同。11

根據科學史的資料,在牛頓發明三大運動定律之前,自然科學界已經累積了許多有關天體運行的經驗觀察,但是沒有一樣是直接跟三大運動定律有關。

首先對天體運行進行有系統的經驗觀察與記錄的是丹麥著名天文觀測家布拉黑(Tycho Brahe,1546-1601)12,他是個富翁,在哥本哈根附近有一個小島。為了釐清他所處時代一些有關天體運動的論述(一些未經檢證的「說法」),他決定用詳細的天文觀察記錄做為評量依據。因此他在小島上特定的觀測位置上安置了一些大銅圈,做為觀測的參考點,並且花了38年去詳細地記錄行星的位置。

接著,布拉黑的助手克卜勒(Johannes Kepler,1571-1630),用了在他那個時代而言相當高深的數學分析去整理布拉黑的龐大觀察記錄,而導出了著名的「克卜勒三大軌道定律」:(1)行星的運動軌道是橢圓形,且太陽恰好在其中一個焦點上。(2)相同時間內,連接行星和太陽的這條線所劃過的扇形面積為恆定值(如右上圖所示,右邊斜線區面積和左邊斜線區都是某行星在三週內走過的路徑所構成的扇形面積,且兩扇形面積相等)。(3)不同的行星其週期的平方和其軌道的大小的力方成正比例。請注意,這三大定律沒有一個跟牛頓的三大運動定律有任何直接關係。

然後,牛頓在(Isaac Newton,1642-1727)在1687年發表了他的鉅作《自然哲學的數學定理》(Philosophiae Naturalis Principia Mathematica),用三大運動定律與他所發明的微積分(一種高等數學)闡釋了克卜勒的三大軌道定律。

從邏輯上講,牛頓三大運動定律只是換一個方式去敘述克卜勒三大軌道定律,以及布拉黑龐大的觀察資料。因此,牛頓三大運動定律之所以在現實上有效,是因為:

(1)克卜勒三大軌道定律反映了布拉黑龐大的觀察資料。假如布拉黑的觀察資料與現實有偏差,牛頓三大運動定律也將繼承相同的偏差。而且

(2)地球上的自由落體運動與天上的星體運動規律恰巧相當穩定。假如地球上的自由落體運動與天上的星體運動規律像人心那麼多變,即使牛頓或愛因斯坦再世,也無法用自然科學的方法找到「對未來具有預知能力」的人性理論。

譬如說,最近常被提起的混沌理論(chaotic theory)就是以很確實的證據主張說:即使是無生命的自然現象(譬如空氣的紊流、香菸裊裊上升的軌跡等),其特性也通常不是傳統自然科學的方法所能有效地掌握的。無生命的系統已然如此,人文學科所要研究的人類精神現象更複雜而多變,當然不是自然科學方法所能有效掌握的。

所以,牛頓力學以及其他自然科學在預估未來的能力上之所以準確,並非盡然來自於自然科學的方法,還重要的是因為它所研究的對象剛好很穩定所致。反之,人文的研究之所以困難,並非純然因為它的方法無效,更重要的是因為它所面對的對象遠比自然科學所面對的對象更不穩定而多變所致。

這同時也意味著:自然科學所以具有上文所述「可以跨越時間與空間被一再重複地驗證,不受個人或文化偏見的影響」的特性,先決條件(necessary condition)是:它所研究的對象要有穩定而可重複出現的規律 13。假如它所研究的對象不具有穩定而可重複出現的規律,則即使使用了自然科學的方法去研究,也無法獲得「可以跨越時間與空間被一再重複地驗證,不受個人或文化偏見影響」的知識。也就是說,這個特質是先決地存在對象之中,並非方法本身。而所有期待用科學方法研究人文問題的人都誤把對象的特性當作方法的特性,以致於誤解(誇大)了自然科學的方法特性。

因此,企圖在人文議題的研究上援引或模擬自然科學的方法,並不會因此而使我們對人類有更可靠的瞭解,反而可能會扭曲了問題的本性。關於這一點,後面還會申述。

參、看不到的不一定不存在

柏拉圖認為:看不見的「觀念(Eidos, ideas)」才是真實的,但是當代的物質主義卻只相信「看得到、摸得著」的東西。這個轉變跟自然科學的成見有極其密切的關係。

科學儀器之所以存在,是因為要把看不見的現象轉為看得見的現象。之所以如此,是因為人的感官經驗中,只有視覺具有「不因人而異的可重複性」。譬如說,有絕對音感的人可以在每次聆聽音樂演奏時都準確地把他所聽到的音樂給寫下來。對他而言,音樂不僅是一種「客觀的存在」,而且也具有穩定的可重複性。但是把同一首大家不熟悉的音樂重複地放給所有人聽,絕大部分的人甚至往往無法確定自己所聽到的音樂是否一直在重複同一首。

同樣地,雖然電流的存在可以通過觸覺而被覺察到,但卻無法達到計量的可重複性。因此科學家設計了一套儀器,把電流轉為指針的運動,從而使電流的現象被轉為「可重複量測的視覺現象」。

但是,這種對視覺現象的倚賴卻逐漸發展成為一種盲從與迷信:凡是無法被看見的,它的存在就被質疑,甚至就被視為是不存在的。這種態度就是今天物質主義盛行的根本原因。而它的代價是:不管是人類多麼難得的經驗、感動、領悟與洞見,只要是無法用儀器量測的,通通都被當成是可被質疑或不存在的。無怪乎人類的存在會在當代被化約為比低等動物更不如的物質性存有!

但是,只要我們仔細回顧一下日常生活經驗,就可以瞭解到:看不到的東西不一定不存在,無法被實驗證實的東西更加不一定不存在。因為,無法被實驗驗證的原因,往往只不過是因為儀器不存在,而不是該感動或洞見不真實。

想像一個真實的例子:當我們對孩子的生病很憂慮時,我們可以很篤定我們的憂慮是個不容懷疑的事實,但科學家卻沒有辦法設計一套儀器來量測我們的「憂慮」。我們可以因此就斷言我們的憂慮不存在或者可疑嗎?

有一部好萊塢電影片名叫「勞倫斯的油(Lorenzo’s oil)」,敘述一個小男孩罹患骨髓退化症的過程。這個小孩的神經系統逐漸萎縮,先是指尖喪失感覺,接著是手指無法做出精細動作,接著整個肢體都活動不良,最後躺在床上,跟植物人一樣無法言語、飲食。他的媽媽持續對他講故事,如同他聽得到似地。有一天,他爸爸控制不住情緒地跟他媽說:「妳不要再欺騙自己了!妳根本是在跟一堵牆說話!牆的後面什麼都沒有!」但是,後來他的媽媽卻發現:這小男孩眼皮還會眨,於是兩個人通過小男孩眨眼皮的動作恢復了溝通。

這個故事告訴我們:我們看不到的東西,不一定不存在。當這個男孩的肢體沒有反應時,有可能只是大腦和肢體間的神經傳導不良,而不見得是大腦沒有反應。那麼,當大腦沒有反應時,是否可以推論說大腦後面指揮大腦的所有活動也都不再存在?當我們的儀器可以檢驗腦波時,我們說腦波在指揮神經系統,繼而指揮肢體動作。當我們的儀器可以檢驗腦化學分泌時,我們說腦的活動是由腦化學控制。但是,腦化學是由什麼機制控制?

更進一步設想一個在火星上探險的人,他坐在機械人的「腦部」位置,操作著這個機械人。這個人的大腦用極小的能量就可以驅動他的手臂以數十倍的能量來操作機械人,同樣地,它的手臂只要輸出幾公斤的力,就可以叫機械人搬動幾十噸的重物。我們所知道的所有操控系統都這樣:受控者會把操控訊號在能量位階上放大千百倍再輸出,因此處於愈前端的操控程序所需要的能量愈低,處於愈後端的程序活動能量愈大。當機械人沒有動作時,可能是機械人壞掉,但是裡面的人完全沒有受傷;當裡面的人手臂癱瘓時,不表示他的大腦沒有在輸出神經訊號;當他的腦化學活動全部停止時,或許有一種比腦化學的能量位階更低的活動還在持續地發出試圖影響腦化學活動的訊號。

那麼,「靈魂」的活動能量有多低?會不會遠低於現在所有儀器所能偵測的極限?會不會遠低於我們所能想像的所有儀器的偵測極限?有人曾經把臨終的人放在精密的量測儀器上,量他臨終前後的重量變化,並做出結論:實驗顯示重量一直沒有改變,所以靈魂不存在。但是,誰說靈魂有重量?即使靈魂有重量,誰說這重量是既有儀器的精度所能量測得到的?

無法以實驗加以證實的現象,不一定不存在;甚至,看不到的東西也不必然不存在。許多人文的知識或事實,只有體會過的當事人才能知道,或者必須要通過人的自覺才能被證實。所有這些人文精神中重要的東西,都不是儀器所能檢驗的,但是我們就要因此放棄這些重要的人文的洞見與智慧嗎?

肆、從「共同語言」看自然科學與人文精神的根本對立

前面討論過自然科學「可重複驗證」的兩個先決條件(necessary condition):(1)被研究的對象具有穩定的可重複性,(2)被討論的現象可以通過儀器被轉換為可重複觀測的視覺現象。本節討論第三個先決條件(necessary condition):存在有一組共同的語言,可以描述被討論的對象或現象,並使參與討論的人具有共同的認知。「共同的語言」是否存在,正彰顯了自然科學與人文學科本質上必然的差異,乃至於對立。

我在第貳節已經凸顯了「共同的語言」是自然科學的先決要件之一,如果沒有共同語言,不但不同科學家無法彼此驗證對方的實驗,甚至連最起碼的討論都不可能。

但是在人文學界,同一個術語,譬如「辯證法(dialectic)」這個哲學上最根本的術語,它在柏拉圖的著作與黑格爾的著作中就有著相當不同的含意。更進一步,終極關懷(ultimate concern)這個詞,在其創立者 Paul Tillich(1886-1965)不同年代的著作中就有著前後相承但指涉不盡然相同的狀況。因此,不僅不同作者間有「同名異指」14 的現象,甚至於同一個作者的不同著作中也有「同名異指」的現象。從這些情況看來,人文學科根本不可能有「共同語言」,也就遑論「跨時間、跨空間、跨族群」的「可重複驗證」了。

面對這種現象,許多學者最急切的態度往往是問:人文學科能否學習自然科學的發展過程,逐步建立起人文學科的「共同語言」?但是我要在這裡問的卻是相反的方向:人文學科有必要建立「共同語言」嗎?如果想要在人文學科內部建立起所謂的「共同語言」,它要付出的代價是什麼?值得這麼做嗎?

要回答這個問題,讓我們先看看自然科學是如何建立其「共同語言」的,以及它在建立其「共同語言」的過程中究竟付出了什麼代價?

先從一個日常生活的例子考察起。假如妳在大學時代送一束玫瑰花給念化學系的男朋友,妳的室友都很感動,而妳的男朋友卻把這一束花拿去實驗室跟同學一起作化驗。妳會昏倒!因為所有妳所珍惜的東西,在實驗室裡全都消失了。這是人文和自然科學態度上最清楚的差異:一個注重的是當事人對情意(看不到、摸不著,用心時感受得到,不用心時感受不到)的敏感,另一個是從一開始便預設立場要把一切「因人而異」的要素給抹殺盡淨。

而自然科學的共同語言之所以可以建立,在方法上有一個先決要件(necessary condition):先把一切「因人而異」的要素全部從自然科學的語言指涉中排除盡淨,只留下不會因人而異的要素,做為自然科學探討的對象。

「共通語言」的交集原理

更進一步說,「共同語言」要能成立的先決要件(necessary condition)是:語言的指意必須要具有穩定的可重複性。為了達到這個可重複性,自然科學不但要泯滅人與人之間的所有差異,甚至要泯滅人與自身的在不同時刻下的所有差異。也就是說,不僅個人不同於群眾的特有體認要被科學排除,甚至連個人面對自身時所擁有的「極致經驗」也要被排除。

因此,科學的「共通語言」可以被看成是用「交集原理」形成的(如右圖):我們硬把不同人對事物的不同感受能力重疊後取其交集(所有人都能感受到的部分),因此科學所能討論的東西不僅已經去除掉人類的極致經驗,甚至是只剩下所有人類經驗中內涵最貧乏、粗糙(所以所有的人都感受得到)的部分,使得任何人不管身心多疲憊,心靈多遲鈍都感受得到。

就是因為這個緣故,所以我在日常經驗中便已經可以隱約感覺到:一切我們所珍惜的東西,一經自然科學的分析就完全走樣,變得味同嚼蠟。

因此,一個對繪畫、音樂、詩有高度敏感與鑑賞力的人,他的感受可以在圈子裡獲得相當普遍的認同,但是因為這個圈子外的人對他們感受的無法體會,所以這些感受就不是自然科學所要討論的對象。而人文所要追求與闡發,卻正是這種「與眾不同」的高度敏感與鑑賞力。

我們可以毫不誇張地說,自然科學所亟於排除的,正是人文學科所刻意要追求與保留的。在這裡,我們更清楚地看到:自然科學與人文的精神是彼此難以共容的!所以,在人文學界企圖模仿自然科學的方法,或者勉強用自然科學的方法去研究人文的精神現象,其代價是一開始就先把最可貴的人文精華給扼殺了,繼而把一切的人文精神給悉數抹殺。

因此,假如人文精神最可貴的是在於對「極致經驗」的探索,它基本上就已經是在尋求「於個人而言具有可重複性,但對他人而言卻無可言傳」的寶貴經驗或洞見。但是自然科學為了獲得「共通語言」,卻註定要在開始研究之前就先抹滅一切的「極致經驗」。既然如此,人文精神先決上就排斥「跨時間、跨空間、跨族群」的「可重複驗證」,以及「共同語言」。假如我們硬是要人文學科削足適履地套用自然科學的方法,那麼我們將會是一開始便把人文精神給徹底摧毀了。

基於以上三節的論述,我們可以下一個具體結論說:一切以自然科學方法去研究人文精神的企圖,都是既昧於自然科學的方法限制,又昧於人文精神的核心。

伍、自然科學無法「揭露」「生命的真相」

當代的基因工程技術讓媒體記者與自大的遺傳學家誤以為「人類已經解開生命的奧秘」,甚至掌握了生命之鑰,而躍躍欲試地想推動「器官農場」的合法化。這種傲慢與粗魯,是建立在對自然科學多重的誤解之上。

前面我們已經說明過:牛頓力學所以能適用於廣泛的天體運動,一方面是因為它的核心定律(萬有引力定律)本來就是歸納了前面數帶長期累積的天文觀察;另一方面是天體的運行恰好具有穩定而相對地容易被掌握的特徵。因此,牛頓的貢獻是有能力面對雜殊而繁多的現象,創造出一個簡潔的主觀理論架構,提供了統一的理論模型或「觀點」,而不是「賦予」大自然一個它所不曾具有的穩定運動規律。因此,自然科學本來應該只適用在特定的對象上(原本行為模式就較穩定,而適用於「因果性」解釋,而且不具有自我意識的對象),但是在廿世紀末我們卻看到自然科學方法到處被濫用。

就西方沿承自亞里士多德的觀念來看,只要掌握到一切事物最終的因(所謂的 pri-mover),就可以用它解釋一切後繼的果,從而形成對這個世界統一的因果性解釋。但是,自然科學的方法並沒有能力提供一切事物最終的因果性解釋,而只能針對特定對象提供一些局部性有效的操作性解釋。

具體的例子之一,是自然科學在複雜生態體系和生物性生命現象所遭遇到的困難。事實上,自然科學基本上只是用一個相當簡化,甚至於經常是用過度簡化的「模型」在詮釋它的對象。譬如,在有關營養學與體重控制的理論裡,經常只計算吃進胃裡的食物所含的營養量,而沒有考慮到許多營養可能在烹煮過程中消失了,其它還有許多根本沒有被腸胃吸收。更典型的例子是:一束情人節的玫瑰花,在物理學和化學的分析下,頂多只能獲得其香味和色澤的有關知識,卻完全無法觸及這一束玫瑰花對施予受者最重要的意義。

這些案例告訴我們:實際上自然科學的方法之所以有效,是因為它在一開始的時候便先把研究對象中不能被自然科學方法處理的特質悉數棄置不顧,只針對它所能處裡的部分加以研究。因此,真正成為自然科學的研究「對象」的,並非該對象完整的特質,甚至還往往不是我們最珍惜的特質。同樣地,所有量化研究都有一個基本假定:被研究的對象不存在著「質」的差異(或「質」的差異可以忽略不計)。因此,一旦開始採用量化研究,所有原本存在於對象中的「質的差異」就全部都被扼殺了

此外,自然科學的方法頂多只能對一個系統的外部行為表現有一致性的詮釋能力,但是卻無法真正掌握到系統內部的反應狀態。系統科學很清楚地說明了:自然科學只是在一組事前選定的特定輸入與輸出量(或刺激與反應)之間尋找一個能符合實驗觀察的「理論模型」,它所關心的只是輸出與輸入之間的關係(外在行為模式)是否相符,而根本就不在乎(也沒有能力顧及)系統內部的實際行為。因此,在自然科學的研究下,對象不但經常被過度簡化,甚至被當作「黑箱子(black box)」,猶如下圖所示:

外部世界

基礎理論+數學演繹

主觀的理論建構

操作條件

(輸入刺激)

觀測結果

(系統輸出)

理論估測

圖3-3-3

=

但是,當我們習慣於過度倚賴(或濫用)自然科學方法後,我們不但不能謹守自然科學方法該守的分際,甚至刻意在觀念中把所有的對象給無節制地簡化,以便勉強遷就自然科學的方法侷限。這種一味遷就自然科學方法的惰性與無知(往往還參雜著對他人的暴虐),終於導致學術圈普遍把人當作「物」的這種下場。

在許多案例中,自然科學真正做到的,只是「一相情願」地把它所研究的對象當作是一個具有固定模式之機械化的系統:假定這個對象在固定的刺激(輸入)下,一定會有固定的反應(輸出)模式,而完全不會自行調節其刺激反應模式。但是,除了無生命的有機與無機物所構成的系統之外,所有有生命的系統都有或多或少的自我調節機制。因此,在「預測」具有自我調節機制的生命行為上,機械論的「因果」模式最容易遭遇到困難。尤其當被研究的對象具有「自我意識」,並以「自我意識」進行自我調節時,自然科學的方法的適用性更是最具有爭議性。

典型的例子之一是史金納對鴿子所進行的行為控制實驗。就如同一幅諷刺性漫畫所指出的,在這個實驗裡,即使史金納成功地訓練鴿子在想要吃飼料實用腳去踩籠子裡的一根棍子,我們還是無法確認:是史金納訓練好鴿子了,還是鴿子訓練好史金納何時餵食?只靠著外部的刺激反應模式,我們無法確知行為主體者的「內在反應」。同樣地,當經濟系統內的群眾預先知道政府對經濟問題所擬採取的操控政策時,群眾將會適時採取對策。甚至於,即使事前不知道政府所採取的政策,一旦群眾事後發現,也還是會採取對策。大陸順口溜裡所說的「上有政策,下有對策」,很傳神地道出機械式的「因果」思考模式在經濟體系中的不適用性。即使跳脫出傳統機械化的因果律思維,而採用「博局理論(game theory)」,把當事者都放到理論模型中一併加以描述,我們也頂多只能描述局部性的行為模式,而無法知道當事者的「內在反應」。

「黑箱子」的想法確實很傳神地掌握到自然科學方法中最粗暴的特質:自然科學已經逐漸地習慣於不去關心系統內部的反應狀態。因此,自然科學雖然經常可以有效地被應用來控制一個系統的外部反應,卻經常無知地對系統內部造成未可預期的後果,乃至於無法挽回的傷害。典型的例子就是農藥的濫用,盲腸割除手術,以及最近想用胚胎複製與幹細胞複製技術去建立「人體器官農場」的想法。從啟蒙運動到十九世紀,自然科學的方法主要是被應用到確實沒有自我意識的對象(譬如機械、電路、電腦)。但是在整個學術圈逐漸從自然科學界學會不去關心對象的內在反應後,自然科學的方法卻開始被應用到人的身上,而全然不顧慮到這個方法的特性(不在乎,也沒有能力處理對象的內在反映)可能會對它的對象造成無可挽回的傷害。

把人當作一種與物無別的「黑箱子(black box)」來進行行為控制,不管他內心的感受與痛苦,而只管他外表的行為表現,這種態度實際上就有如帝俄時代封建領主把農奴當作沒有靈魂的動物,或者殖民主義時代把黑奴當作財產一樣。明知自己有情感、憧憬、願望、欲求、挫折、困頓、痛苦、悲傷等情懷的情況下,硬生生地把跟我們同類的人當作畜生,這種蠻橫的態度,從美國的南北戰爭以來一直都受到嚴厲的譴責,但是今天卻又成為美國學術界的主流論述。

除非史金納願意讓他自己以及子女被人當鴿子或猴子般訓練,否則他就不應該舔不知恥地大談「自由與尊嚴之外」。但是,比史金納更值得警惕的,是遍及社會學、經濟學、管理學中普遍把人當「黑箱子」的研究方法,他們沒有公開支持史金納「自由與尊嚴之外」的主張,卻身體力行地把這個主張直接納入他們的研究方法中。盧曼(N. Luhmanns)的「社會系統理論」所以會遭到哈伯瑪斯(J. Habermas)的厲言譴責,實在不是事出無端。從派森斯(T. Parsons)到盧曼與埃利亞斯(N. Elias),所有想從系統理論觀點尋找社會控制理論的人,不管其初衷如何,都冒犯著把人當「物」的危險。

至於基因工程與「器官農場」等構想,其可能遭遇到的未可知弊端遠遠大於其所已知的部分,於此更加暴露相關支持者對「人」的無知與粗暴。

陸、自然科學的主觀基礎

許多人都主張「自然科學是不因人而異的客觀知識」,而完全無視於自然科學的主觀(或主體性)基礎。康德首開先例,他在其名著【純粹理性批判】中清楚地呈現了自然科學以及人類一切客觀知識的主體性基礎。15

康德先把人類的知識分成兩類:(1)與經驗無關的知識或者先於經驗(a priori)的知識,譬如算術與幾何學;(2)與經驗有關的知識,或者後於經驗的知識(a posteriori),譬如地球是圓的。康德同意 David Hume 說:人類與經驗有關的知識(或者後於經驗的知識)隨時有可能會錯;但是康德卻又指出David Hume 所忽略的事實:人類與經驗無關的知識(即先驗知識)是不會錯的。

其次,康德又指出:人類的視覺經驗並非單純地只是被動接受外界的刺激,它還會主動地把被感官的資訊(sense data)放到一個可以理解的架構中去彙整成可以理解的感官現象。以右邊的圓為例,單純只靠眼睛的視覺(像數位相機一樣),人類只能「看到」一堆不相關聯的點(就像電腦一樣)。當我們以為它是一個圓時,那是因為我們把「圓」的觀念帶進去,並藉此把這一堆不相關聯的點用「圓」這個觀念「統整」起來。

進一步說,在我們的感官經驗裡不會自動把前一刻的物體位置與下一刻的物體位置關聯起來,但是我們卻把「時間」的觀念帶進感官經驗中,使得物體的位置在「時間」這個範疇下被連結(統整起來)。

康德更進一步說:「時間」和「空間」並非屬於外部世界的,它們是人類用來統整感官世界的,因此內在於人類的直觀之中,屬於人類理性獨有的能力(faculty)。16

因此,人類的自然科學知識(或所謂的「客觀知識」)並非與人類的主體性(或主觀性)無關,而是人類通過他的直觀所「理解」到的外部世界,而非單純地只是從外部世界「發現」的「真理」。康德把人類這部分的認知能力叫做「先驗理性」,並以此確立了自然科學所賴以建立的人類主體性(主觀)基礎。

儘管康德的先驗哲學後來受到各種邏輯實證論的批判,想要否定客觀知識的主觀(或主體性)基礎,但是這個企圖後來卻被二十世紀初的數學天才葛特爾(Kurt Gödel, 1906-1978)以嚴謹的邏輯演譯方法加以推翻了。

在他著名的「葛特爾證明」裡,他證明了「代數系統最終的基礎是仰賴人類對代數的直觀」,而非邏輯演譯。因此,一向被認為是絕對客觀(不因人而異,也不受人類主觀或主體性影響的)數學知識,從而變成是無可避免地要受人類主觀或主體性的影響。17 這個證明與羅素的主張完全相反,也跟邏輯實證論的期待(有獨立於人類的主觀之外的絕對真理)相悖,反而成為支持康德「先驗理性」主張的有力證據。

此外,波爾(Niels Bohr,1885-1962)是量子力學的首要導師與精神領袖,他從量子力學的「互補原理(complementary theory)」體認到:自然科學的方法不能被用來研究真正的生命現象,因為當我們用手術刀切開青蛙的心臟時,生命現象便消失了。18

互補原理試圖解釋為什麼光線的行為有時候看起來像波,有時候看起來卻又像粒子。從十七世紀開始,關於光的性質有兩種主要的說法,彼此競爭。第一種說法主張光是粒子,第二種主張說光是一種波動。牛頓是十八世紀粒子說的代表,他所持的最主要證據是:光的傳播是直線進行,不向波那樣可以跨越障礙。因此,障礙物後面會形成陰影。

但是,1801年英國物理學家楊格(Thomas Young,1773-1829)以光的干涉實驗圖形證明了光是波動的現象。

光的干涉實驗

在一個硬紙板上挖兩個小洞,光源從左邊往四周傳播,到達這個硬紙板。然後在兩個小洞上形成兩個新的獨立點光源,以這兩個點為同心圓的中心,再往右方四周傳播開來,結果兩個同心圓的波動形成波峰與波谷的干涉現象,在實驗中清楚呈現。這種干涉條紋(繞射現象)只有波動現象能解釋,無法用粒子說去解釋。

硬紙板

接著,1819年時,法國工程師菲涅爾(A. J. Fresnel,1788-1827)在假設光是橫向波的基礎上,發表了有關於光的數學原理,清楚地解釋了光的偏振現象,並且算出光通過圓孔、圓板等形狀的障礙物時所產生的光影圖形(繞射現象),而其結果都與實驗符合。但是,其中有一項預測令人難以置信:光通過一個圓盤時,背後原形的陰影中間會有一個小小的亮點(見下圖)。這個原本被斥為荒謬的預測,後來卻在實驗上被證實,因而轟動法國科學界。繞射和干涉都是粒子說無法解釋的現象,因此波動說開始明顯地佔上風。

圓盤

亮點

陰影

前述光的波動說與粒子說爭訟甚久,各有有利的證據以及無法解釋的弱點。不過,波爾首先跳出狹隘的科學觀點,而從物裡的哲學基礎覺識到,人類知識(尤其是物理學的知識)有一個特質:我們並沒有能力看到現象的「全部」;所有我們看到的,都是因為我們在開始「看」之前先有一套指導我們「看」的原則,這套原則決定了我們能看到什麼,以及不能看到什麼。在原子物理裡頭,這個問題更嚴重。原子世界裡所發生的事,不通過儀器根本就看不到。但是儀器都是針對某種極為特殊的目的而被設計出來的,專門為了看到事前預期的某種現象,以便肯定或否定特定的假說。換個更尖銳而不誇張的說法:原子物理的儀器本質上是個資訊的過濾器(filter),它只把我們事先想看的現象從不可見的原子世界裡挑選出來並加以突顯,但同時也把其它我們事先沒考慮到的資訊全部遺留在看不見的原子世界裡。

因此,愛因斯坦曾經說過:「是理論在決定我們可以觀測到什麼」19。這個說法在原子物理中尤其顯得真切。因為,在古典物理所討論的日常世界裡,我們在進行觀察時往往會有「意料之外」的發現,但是在原子世界裡,這種事情變得極不容易發生,因為我們事先沒有計畫要看的現象,絕大部分都被遺留在看不見的原子世界裡。

所以,我們「看的方式」預先決定了我們能「看到什麼」,以及不能看到什麼。「看的方法」本身就已經預先決定了「看的結果」。譬如說,所有支持光的「粒子性」的實驗,本來就都是被設計來凸顯光的「粒子特性」。在這主種實驗環境下,即使光同時表現出波動的特性,實驗儀器也不會把這波動特性突顯出來,所以我們也看不到。反之,所有支持光的「波動性」的實驗,本來就都是被設計來凸顯光的「波動特性」。在這主種實驗環境下,即使光同時表現出粒子的特性,實驗儀器也不會把這粒子特性突顯出來,所以我們也看不到。因此,波爾先是主張:波動和粒子兩種特性是同時並存於質量和能量的,我們的實驗方式決定了我們到底會看到其中的哪一種。

波爾從這裡進一步體認到:人類所有的知識都有侷限現,尤其是來自於方法本身的侷限性;每一種方法都只能看到事實的一部分,因此我們必須要瞭解所有方法的侷限現,針對不同的探討目的,採取不同的方法。

從以上物理和數學界的發現作為基礎,我們可以進一步抬高到「科學的哲學」這個層次去對自然科學作一個更整體性、基礎性的反省。

其實,所謂自然科學的「客觀知識」,絕不意味著「有關外部世界最終的真理」,而仍舊只是「與外部世界實情有關的系統性主觀建構」。關於這一點點,系統科學提供了無可辯駁的證據。在「附錄A:數學與物理方法簡論」的第五小節裡,我們詳細地闡明了兩個事實:(1)同一個物理實體(譬如一輛汽車),可以用兩個完全不同的理論模型去描述(譬如一個是用二階微分方程式描述的單一質點彈簧系統,一個是用二階微分方程式描述的雙質點彈簧系統),而在儀器量測誤差範圍內獲得完全一樣的實驗觀測結果;(2)兩個完全不同的物理實體(譬如一個是機械系統,一個是電路系統),把它們封閉在相同的黑箱子裡,它們可以在實驗觀察裡有完全一致的表現。因此,從系統理論的觀點看,根據科學的實驗觀察方法,我們頂多只能找到一主觀建構的世界模型,使得它在描述這個系統外部的現象(輸入與輸出的關係)時,能與觀察到的現象完全一致,但是卻無法斷言系統內部所發生的任何事。

也就是說,即使自然科學中的理論建構可以在實驗觀測上準確描述出操作條件(因)和觀察結果(果)間的關係,但是符合這種條件的理論建構並非唯一,因此理論建構並非等同於(identical)外部世界的實情。因此,這就像廣義相對論裡的「等效原理」所說的,我們所知道的永遠只是觀察中的現象,而無法知道真正的原因(譬如,當我們測得外太空恆星光譜的紅外線位移時,我們不可能區辨它到底源自星體對我們的加速度,或者源自星體本身的重力場)。也就是說,我們所知道的都僅限於現象,而與實體無關。

更進一步說,即使當這個方法的描述和推測都和現象的觀察相吻合的時候,這個系統內部的核心觀念和基本定律仍舊是純屬人類主觀的建構。與一般論述所誤解的相反,實際上被稱為「客觀知識」的物理學,不但不排斥人的主觀建構,甚至於它最主要的成就都是在一種「馴化」的主觀基礎上建立的。所以,愛因斯坦在他的演講中一再重述「所有概念都是主觀的建構」這個信念:

在牛頓「那個時代絕大多數的自然哲學家都懷抱著這麼一個觀念:基礎概念和定律不是人的自由虛構(invention),而是可以運用『抽象』的法則直接從經驗中歸納出來──也就是根據邏輯的規則。」「『基礎定律是虛構的』這個特性,在以下事實中昭然若揭:我們隨時可以指出兩個本質上截然不同的定律,而它們卻都可以吻合同一組雜多的經驗事實。這個事實同時告訴我們:所有想要從一些基本經驗中直接靠邏輯歸納法推導出基本概念和定律的企圖,都是註定要失敗的。」20

因此,「客觀知識」只與外部世界的「表象(appearance)」有關,而與「實體(substance)」無關。但是,人總是忍抑不住地想要把自己的主觀建構投射到客觀世界,並且斷言客觀世界和他的主觀建構是相吻合的。只不過「物理學的」形上學家有一種古典形上學家所欠缺的自制能力:他在進行主觀的建構時會考慮到外部世界在我們的觀察中所呈現的重要特徵,而且他會盡量節約他的虛構概念。所以愛因斯坦才會說:

「想要理解(這個世界)的熱情(在過去)一而再,再而三地引導人們去相信一個虛幻的假象:人有能力合乎理性地僅憑思想就理解客觀的世界,而不需要任何經驗的基礎。簡言之,靠形上學去理解客觀的世界。我相信:所有真正的理論家,不管他自以為是多麼純正的『實證主義者』,都在某種形式下是一個『被馴化的』形上學家。以往的形上學家相信邏輯上的簡潔也必然對應著真實。而一個『被馴化的』形上學家則相信:雖然邏輯上簡潔的不必然就是經驗上的真實,但是感官經驗的總體確實可以通過一種概念系統去理解,這種概念系統是以一組極為簡潔的設定為基礎而建構起來的。」21

數學

演繹

外部真實世界

實驗設計與儀器量測

核心概念

與

基本定律

「客觀知識」

外部世界

觀察現象

主觀建構

因此,我們用上面這一個圖形來表現自然科學的方法和語言結構,以及在自然科學裡主觀建構和「客觀知識」之間的關係:

在這個圖表裡,物理學的方法可以被理解為:以最簡約的主觀理論建構(數學、基礎觀念和基本定律),去吻合最豐富的觀測事實。這裡頭有幾層意義:

(1)主觀的理論建構是產生於人的創意,而無法機械化地從各種觀測現象歸納出來。或者說,主觀的理論建構是來自於對紛雜現象的洞視,而無法循任何有系統的「邏輯」程序去獲致。因此,科學的語言和方法所具有的功能,並非提供創意或洞見本身,而只是提供我們一套「記錄」創意或洞見的有力工具,以及一套檢證的程序。

(2)這個主觀理論建構的理解與「正當(valid)應用」都仰賴人的詮釋,而不可能與人的詮釋完全無關。也就是說,我們可以用各種繁複的現象觀察與檢證程序去排除這組主觀建構的「不當(invalid)應用」與「不當」詮釋。所謂的「正當」與「不正當」的裁量權,表面上看起來是由特定學科社群的內規所決定的。但是更深入的觀察顯示,它們都是由一個比特定學科領域的內規還更根本的「世界觀」來決定的。我們所以這麼說,首先是因為葛特爾證明已經清楚表明:數學的知識無法被邏輯徹底取代,最終數學的基礎還是要訴諸直覺。但是,從數學史的考察我們可以發現:埃及幾何、希臘幾何與當代公設化幾何體系中,所謂「正當」與「不正當」的裁判者,其實是三種文化體系背後的不同的「世界觀」在主宰。其次,在考察相對論與量子力學時,我們也已經清楚指出來:當代物理學的核心觀念仍舊不可能完全獨立於我們直觀中的「時間」、「空間」、「粒子」、和「波動」等觀念之外而被理解。而這些觀念其實是我們對這個世界的「前於(prior to)經驗」的想像與建構。這個「前於經驗」的「世界觀」,才是康德所謂的自然科學的「先驗基礎」,以及孔恩(T. Kuhn)在【科學革命的結構】中所謂的「典範(paradigm)」。

(3)從最簡約的基礎觀念和基本定律出發,使我們對知識能「以簡御繁、系而統之」。因為,知識的承載者是人,而不是文字。而人所能承載的知識有限,愈是不能以簡御繁的知識,對人的價值愈稀薄。所謂「知識的承載者是人,而不是文字」,它的意思是說:雖然解析語言在詮釋與理解時最不需要閱讀者主觀經驗的介入,實際上所有知識的意涵(符指)仍舊不存在於符號(意符)本身,而是存在於閱讀者的解讀過程(理解)與記憶中。最顯明的證據是:即使是最簡單的數學知識,不同學習者就會在學習過程中犯不同的錯;而且,同一套數學定理(譬如三角恆等式),不管我們理解過多少次,只要它是鮮少被利用到的,我們每次重讀都會感到相近程度的吃力。

(4)因為能以有限的原則和最豐富的觀測事實吻合,使得這個知識體系能對外部世界所發生的事件具有最豐富的詮釋和互動的可能性。最後這個原則才是我們追求自然科學,以及其它一切知識的根本原因。雖然在希臘哲學的影響下,西方學術界一直以為學術的終極目標是「真理」,但是一如前面所述,自然科學根本不可能提供事物的最終真相,而只是提供我們一個和外部世界互動的可能性。

因此,我們可以確切地瞭解到:自然科學的方法並非單純地只包含「客觀」的觀察,它還包含著「主觀」的理論建構。甚至於,「主觀」的理論建構才是自然科學的主體,而「客觀」的觀察則是用來「馴化」主觀的理論建構,使它不至於成為一種瘋狂、任性或者獨斷的主觀。當我們說愛因斯坦和牛頓是物理天才時,我們說的不是他們在實驗觀察上的成就,而是他們的主觀理論建構。實際上,一旦沒有了這個主觀的理論建構,就只剩下一堆雜多而無法「系而統之」的常識,而沒有理論性的自然科學了。

譬如說,假如沒有牛頓所發明的「力」和「力平衡」的觀念,天體的運動和地球上的自由落體運動將會分屬兩個知識體系,甚至整個古典力學將會崩解成無數塊毫不相干的版圖。但是,「力」根本不是自然界固有的東西,而是我們人類的主觀創作,甚至它更是愛因斯坦在廣義相對論中必欲去之而後快的「不實虛構」。此外,假如沒有牛頓所發明的「引力質量」的觀念,整個牛頓時代的力學將會崩塌成無數碎塊;但是儘管「引力質量」似乎是可以通過一物在手上的重量而感受到其「無可置疑」的存在性,在愛因斯坦眼中它卻又根本是一個「謬誤的主觀虛構」,並且在廣義相對論中必欲去之而後快。

因此,與其說自然科學是一種「客觀知識」,不如說它是「被馴化了的主觀建構」。首先,數學就與外部世界全然無關,純屬人類的主觀建構。其次,物理學所有的核心觀念和基本定律都是人類的主觀建構,而所謂的「物理觀念革命」,指的正是一種主觀建構被另一種主觀建構取代的過程。

與其說知識的最終目的是為了探求最終的真理,或者實體的真相,不如說是要為人類提供與自己、他人和這個世界最有效的互動方式。但是,假如沒有「以簡御繁,系而統之」的主觀理論建構,我們的知識將不成系統,而流為零星片段、分雜錯亂,根本無法提供任何有效的互動方式。

但是,我們也不能低估這個主觀理論建構的積極意義。當後現代文化批判在企圖瓦解系統知識背後鞏固過去威權、宰制、與剝削等關係的意識型態時,它同時也不小心地以過份極端的「解構」主張,剷除了知識對人的根本意義。因為,解構固然有助於去除或鬆動過去的威權(但不保證可以徹底防止未來新興的威權),但是知識一旦失去其系統性,人也將失去其和自己、他人以及世界互動的根本依據,而淪入不知所措的境地。

至於該如何吸收自然科學建立客觀知識的方法性優點,但是不要淪入自然科學把人物化的弊端,從而建立有關人性「實然」意義深刻的方法性基礎,這就留待第三單元再討論。

柒、隱藏在統計學中的謬誤與偏見

統計學已經廣泛地被社會科學界引用為主要的研究工具,並且以此工具為基礎建立起一整套研究方法與方法論,以致於在社會科學中所謂的「量化研究(quantitative method)」基本上就是「統計方法」的代名詞。更有甚者,許多從事質性研究的社會科學學者都會抱怨:「研究方法」這個名詞已經被窄化為「量化研究」,而根本無視於質性研究的存在。22

用統計方法來進行與人類社會有關的研究,已經是社會科學界的主流。質性研究學者往往只敢爭取質性研究的一席之地,而鮮少敢於公開批判量化研究在人類社會的適切性。儘管如此,還是偶而有一些較大膽的聲音可以被聽到。23

統計學的最根本問題是:從統計學的基本假設與方法論的觀點看,統計學頂多只能指出兩個變數之間是高度相關或者低度相關,而無法確定兩變數之間是否存在有因果性關連。甚至更嚴重的是:統計上高度相關的兩個變數之間,其相關性有可能是純屬觀察期間的表面現象,而不具有真正的內在關連性。

舉個典型的例子,假如變數A與變數B之間確實有實質(內在或因果)關連,而變數C和變數A則只是碰巧在被觀察的期間內一起發生(但不具有任何意義上的因果關連)。如果我們去求「變數A和B的統計相關性」,我們將發現它和「變數A與C的統計相關性」一樣高。更具體的例子是:過去精神症的原因經常被說成是當代社會壓力所致,但是National Geographic Channel卻報導說最近發現實際上它有可能是食物中欠缺某些稀有元素所造成的。不過,在過去將近一個世紀以來,社會壓力的增加和食物中稀有元素的欠缺剛好同時出現,所以統計上很有機會誤把社會壓力當作精神症的原因。

在這種背景下,統計方法往往會被用來強化個人的偏見、成見或既有的常識,卻不必然會協助使用者發現既有的偏見。譬如,畢恆達(1998)就坦白指出:(1)統計方法把不可分的整體現象切割成孤立的變數,因此即使統計上可以找到兩變數之間的相關性,但是對這些相關性所以成立的背後原因卻無法提供任何說明,以致於研究者常常不自覺地用自己的常識去解釋這些變數所以相關的理由。(2)研究者在預設的假設(或偏見)下進行統計抽樣與分析時,往往會忽略真正相關的變數,而硬是在不相關的變數間進行統計相關性的比較,並據以下結論。因此,他們的結論實際上嚴重地受到研究者的主觀立場所影響,絕非如量化研究擁護者所主張的那麼客觀。24

除此之外,被研究者在被研究的情境下(譬如金賽性學報告的受測環境)是否能夠真的跟不受研究(觀察)時有一樣的表現?在社會科學的研究中,是否有可能跟自然科學一樣,把實驗組跟對照組的控制變因以及實驗條件予以完整而嚴格地控制?這些也都大大地值得懷疑。愈審慎的人對此是愈難有信心的。

此外,人不是物,對於同一個問題的完整反應很難被語言化,更難被分類為五種答案之一(譬如:非常同意、同意、隨便、不同意、絕不同意)。但是統計調查卻硬要強迫訪問者委屈在研究者狹隘的視野與思考架構內。更有甚者,研究者與被調查者對同一個回答(譬如:「贊成」)的意涵可能大相逕庭,但是被調查者在研究者妄下結論時卻豪無申辯的機會。這些事實是否都有可能會嚴重地扭曲了調查的有效性?

在前述種種困難之下,統計方法便顯得很難排除研究者的主觀成見,以致於統計方法經常會是披著羊皮的狼――假客觀之名包藏主觀的偏見。

因此,把統計方法用來解釋人類行為時,不僅要記得它有其他自然科學方法相同的弊端(只顧變數間的關係,而不顧受測者內在的真實反應;為了建立「共同語言」而付出的代價等),還要記得它甚至有比自然科學方法更多潛在的誤導,以及被研究者的預設立場所誤導的可能性。

捌、結語

整個五O年代以來學術圈內的典範(paradigm)轉移,充分表現在:對人性的關懷逐漸被沖淡,導致人文精神的喪失;對人的主體性與主動性逐漸漠視,代之以史金納(B. F. Skinner)式的「制約反應」模式下的「物」;對人性的洞視與整體關照能力,逐漸被知識的確定性與瑣細性格所取代;人文與質性的研究,逐漸被物化與定量的研究所取代。

簡言之,為了要把自然科學的典範強加在有關「人」的研究與理解上,原本是用研究「物」的方法被用來研究「人」;繼而因為要遷就這個方法的特性,不顧一切又不明所以然地在認知的概念層次上強把「人」的特性用「物」的特性取代掉,使得在學術圈內這個新形成的「世界觀」裡,「人」在認知層面上被徹底「物化」;繼而在真實的行動世界中,被「物化」的人和工業革命以來被恣意操控的大自然淪為同等無生命的「對象」,成為政治與經濟場域裡被「操控」、「計算」、「市場化」的「物」。福特「大量生產」技術所發明的「分工」原則,原本是針對生產作業程序進行「作業」單一化的安排,進而演變成工人「技術」的單一化,最後更在職場的激烈競爭下變成「人的內涵」的單一化,乃至於「人的憧憬、嚮往與期待」的單一化,終而人成為與其它一切物無別而可以用金錢進行交換的「物」。

因此,我們很可以說:雖然權力與宰制(domination)的本質必然包含著對「他人(the others)」的暴虐與物化的對待;但是,是藉著工業革命之助,資本主義的擴張性格才有能力把大自然對人的關係,從農業時代情感與身體的「滋養者」普遍轉化為「被奴役者」;接著,是靠著五O年代以來學術圈內把人「物化」所形成的世界觀與典範轉移,資本主義的擴張性格才獲得其合法的論述地位,可以把人從一個被尊重的「獨立精神個體」賤化為可以被踐踏、販賣的「物」。在這個脈絡下,我們很可以說:學術圈一直扮演著「天真無知」的角色,以「學術的獨立性」和「知識的確定性」為名,一再淪為資本主義暴虐性格的幫兇,先是在工業革命期間為資本主義準備好蹂躪大自然的工具與意識型態,繼而在冷戰時期為資本主義準備好威脅全球的核生化武器,終而在後冷戰時期為資本主義抹殺人性與人的尊嚴準備好成套的合法化論述,以及世界觀和典範的轉移。

在廿一世紀的今天,我們回顧在廿世紀經濟發展與學術界「典範轉移」的過程,必須要學得一個教訓:毫無節制地追求「客觀化」的最極端後果,就是人成為「物」。人的一切努力,不再是為了成就他個人完整的憧憬、嚮往與期待,而是淪為可以通過金錢和一切物質進行交換的「物」。這樣的發展結果,對所謂的「文明」一詞絕對是莫此為甚的最大諷刺。

當我們在觀念中把人「物化」與「量化」地對待時,不但戰爭、殺戮、掠奪飢渴者手中最後一口食物等等殘暴的行為,都將可以在史金納【超越於自由與尊嚴之外(Beyond Freedom and Dignity)】的(美麗而愚蠢的)口號下坦然進行;日常生活世界裡更充滿各種人生的無意義感,以及把一切的精神性價值等同於「物」而用金錢衡量的乖謬。就像迦達瑪(Hans G. Gadamer)所指出的:

「人對人的統治,並未隨著人對自然日益增長的支配而消除;反而跟一切的期望相悖地,這種宰制變得日益強大,並且從內部威脅著自由。技術所導致的一個後果就是:它支配人類社會、公眾意見的形成、每個人的生活行為、每個人對職場和家庭中時間的安排等,到了使我們震驚的地步。」[1] 「人類對自己施加於自然和他人的力量愈來愈視若無睹,這種狀態又誘使人們更加濫用這份力量。想一想大規模的屠殺或戰爭機器,僅僅觸動一個按鈕,它就被開啟起來進行毀滅性的活動。想一想增長中的社會生活的自動化(automatism),也想一想『計畫』所扮演的角色,如果它的本質就是做出長期(控管人類生活)的決策,那就意味著我們原本支配的許多自由決定權將不再為我們所擁有;或者想一想行政機構增長中的權力,這些行政機構把一種任何人都抗拒,但所有人都無法逃避的權力範圍,交付到官僚的手中。我們愈來愈多的生活領域,就這樣落入了自動化的強制性結構,而人性對自己以及對處於這些精神之對象化中的人文精神卻越來越缺乏認識。」[2]

因此,就批判哲學的可貴傳統精神而言,哲學界有必要對現代數學和物理的觀念和方法進行深刻的反省,一方面吸收其中可以抵敵各種懷疑論的利器,作為人文精神重建其信念與方法的重要參考,以及批判哲學自我節制的重要參考依據。另一方面,人文與哲學界也有必要深入當代物理學的核心,從其「內部」準確釐清其方法的極限(而不是像詮釋學那樣從「外部」劃清界限),以便更有力地節制自然科學的濫用,與人文、社會科學界的盲從,從而遏阻當代學術界毫無反省與自覺的「物化」論述。

此外,如同迦達瑪所觀察到的,「化學已經被物理學界所接納,生物學也已經被化學所接納,而對植物和動物界的全部分類工作已經讓位於一種變易和對於這些變易之持久的興趣。此外,邏輯本身漸被置於現代數學的庇護之下。」3「科學已經發展出它自己的不容易翻譯為日常意識語言之符號系統和象徵性建構(symbolic constructs),因而從語言中解放了自己。」「就好像今天的科學以一種新的方式斷言它在某種程度上的是自主的(autonomous),它對我們生活的影響並不是通過日常語言的一般用法達成的。」4 當自然科學被廣泛認為已經獲得它的自主性,而哲學與人文的學者卻無法對自然科學的基礎方法和觀念加以理解時,無可避免地科學會變成如同核子武器一般可怕的人類產物,以它自身的無目的性和無意義性,強烈地主導著整個人類社會的徹底物化。

因此,更徹底的哲學工作應該是從現代科學所賴以建立的觀念和方法基礎上,再次地以「無可辯駁」的方式凸顯出現代科學背後認知者的主觀基礎,這才有機會逼迫現代科學重新在其自身的基礎上警覺到:自然科學和所有的人文學科都在其觀念和方法論的基礎上源生於相同的主觀基礎,因而分享著這個主觀基礎的不確定性與曖昧性。

假如我們不能夠深入自然科學的觀念和方法性基礎,只是站在自然科學的外面,強調人文科學(或精神科學)和自然科學的分野,這或許有助於從人文科學的內部鞏固人文科學的精神;但是,這樣做不但無助於節制群眾對科學的誇大想像與迷信,其實也同時更加強化了自然科學孤立而自主地發展的合法性。譬如,我們可以強調:自然科學只適用於「可以用被必然性所統制,在相同的原因下必然會出現相同的結果」的機械(mechanical)世界;而人文科學或精神科學的對象屬於不可重複的創作,因此屬於歷史的(一次性的)範疇,而不屬於必然的範疇。然後我們可以據此去強調人文與精神科學需要屬於它自己的方法,而自然科學的方法不能適用於這個領域。但是,這種防衛性的論述,不但在不自覺中強化了我們刻板印象中自然科學的「客觀性」與「必然性」,更因而討來一個尖刻的質問:「假如一切精神科學所欲探討的對象都純屬人的主觀虛構,甚至是出自於偽賦新詩強說愁的無聊濫情,我們還有必要費那麼大的力氣去為它發展一套獨特的方法嗎?」。因此,這樣的策略最後是使人文科學變得愈來愈孤立,而自然科學卻相對地愈來愈壯大,終而成為整個社會唯一合法的宰制力量。對於局勢的這種描述已經不是預言而是現實,人文精神的淪喪與整個人類在觀念中把自己給物化,確實是廿世紀留給廿一世紀的最大遺產和夢魘。

此外,站在自然科學外面,從傳統哲學派給自己的使命出發,去強調自然科學無法承載傳統的哲學使命,也只是一種成效有限的論述策略。譬如,迦達瑪質疑自然科學:「以形上學為先導的舊科學曾提供的是對世界的整體關注,它為世界的自然經驗和以世界語言學做為媒介的解釋帶來了一個統一的結論。現代科學不能提供這種結論。正如人不再把自己當作是宇宙中心一樣,它的知識也不再是他對世界經驗的擴張。相反地,它是一種獨立的姿態,甚至是對自然的攻擊。它使自然屈從於一種新的,然而僅是片面的控制。哲學多少世紀以來在形上學的老問題上兜圈子,這種狀態從休姆和康德以來,變得愈來愈過時了。但是,新的經驗科學不能提供整體性知識,只能提供探究自然的無休止過程,這種科學能替代哲學嗎?」5但是,從自然科學和實證主義的立場看,一來自然科學和實證主義根本就認為前述哲學的使命純屬古典哲學的一種誕妄綺想,既不可能又無意義(nonsensical);二來,自然科學根本無意捲入這個的使命。結果,很可能迦達瑪的質疑只對早已服鷹於古典哲學使命的哲學圈內人有效,甚至於對其它人文與社會科學圈內的人都不見得有吸引力。

當然,我絕對無意否定詮釋學的努力有其重要性,而晚近法蘭克福學派與法國後現代文化批判從自然科學外部對自然科學的工具理性所進行的各種批判,也確實已經在學術圈內激起了相當可觀的反省與自覺(尤其是社會學與一部份的人文學科圈內),甚至在大眾媒體上具有某種程度的宣染效果。但是,我一直企圖釐清的觀點是:這種從外部進行的批判雖然有其必要性與不可抹殺的效果,卻畢竟還是不足以扭轉整個人類社會迅速的物化趨勢。除非,我們能進一步從自然科學的內部進行有效的批判,我們很可能就是無法真正有效地把人類從他早已深陷其中的夢魘拉拔出來。

因此,除非人文與社會科學的學者有能力從自然科學的內部釐清自然科學在觀念和方法上的不確定性,以及自然科學在觀念和方法上的侷限性,否則很難有機會破除自然科學的自主性發展,以及自然科學「客觀性」與「必然性」的假象。但是,只要這兩者不能破除,那麼我們根本無法挽回一個廿世紀確定下來並傳承給下一代的人類的悲劇性發展趨勢:人類先從觀念上把自己物化,再進一步在生活世界中把自己給物化、市場化,終而導致所有人文與精神世界的消頹。其實,在這個廿一世紀的初頭,我們離人文精神的徹底消失已經不遠了!

參考文獻

朱水林編著,【哥德爾不完全性定理】,九章出版社,1993。

胡幼慧,1998,《編者序》,出自胡幼慧主編,【質性研究】,巨流圖書公司出版,第1~4頁。

畢恆達,1998,《詮釋學與質性研究》,出自胡幼慧主編,【質性研究】,巨流圖書公司出版,第27~45頁。

Richard Feynman著,林多樑譯,【物理定律的特性】,中華書局,1982。

Niels Bohr, 1958, Atomic Physics and Human Knowledge. New York: Wiley。尼爾斯波爾著,王守益譯,【原子物理與人類知識】,商務印書館,1973年。

Carl G. Hempel, 1966, Philosophy of Natural Science, Prentice-Hall。何秀煌譯,【科學的哲學】,三民書局。

Philip S. Baringer, 2001, "Introduction: 'the science wars'", from After the Science Wars, Keith M. Ashman and Philip S. Baringer (eds.),. New York: Routlege, p. 2.

A. Bryman, 1992, Quantity and Quality in Social Research, London: Routledge.

Rudolf Carnap, 1966, Philosophical Foundations of Physics. Martin Gardner, ed. Basic Books.

A. F. Chalmers, 1988, What is the Thing Called Science? Open University Press.

I. Bernard Cohen, 1980, The Newtonian Revolution, Cambridge: Cambridge University Press.

Albert Einstein, 1954, Ideas and opinions: Contributions to Science, New York :Crown Publishers.

Paul R. Gross, Levitt Norman, and Martin W. Lewis, 1997, The Flight from Science and Reason. New York: New York Academy of Science.

Ian Hacking, 1999, The Social Construction of What? Harvard University Press.

Werner Heisenberg, 1971, Physics and Beyond: Encounters and Conversations, New York : Harper & Row.

David Hume, 1902, An Enquiry Concerning Human Understanding, Oxford: Oxford University Press.(Original work published 1777 ). Sect. IV, Pt. I

Bruno Latour, 2004, Why has critique run out of steam? From matters of fact to matters of concern, Critical Inquiry, Vol. 30, 225-248.

Immanuel Kant, 1996, Critique of Pure Reason, tr. by Werner S. Pluhar and Patricia Kitcher, Hackett.

Thomas Kuhn, 1962, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: Chicago: University of Chicago Press. 中譯本:王道還譯,《科學革命的結構》,遠流出版社,2004年。

Hans Reichenbach, 1951, The rise of scientific philosophy. University of California Press.

C. P. Snow, Two Cultures and the Scientific Revolution, Cambridge University Press.

Alan D. Sokal, 1996 "Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity". Social Text, Vol. 46/47, pp. 217-252.

Alan D. Sokal and Jean Bricmont (1998), Fashionable Nonsense : Postmodern Intellectuals' Abuse of Science, New York: Picador.

Hao Wang, 1987, Reflections on Kurt Gödel. MIT Press.

清大 彭明輝

壹、前言

假如說今天的人生哲學課題是要能夠在「應然」與「實然」間找到安立人生的位置,而過去兩千年來所有的「應然」都經常忽略了「實然」,那麼,我們要用什麼方式去瞭解人性的「實然」?

從人生哲學的角度出發,這問題又可以分成兩個密切相關的子題:(1)什麼是人的本性?(2)我們如何確定自己的(或別人給的)答案是正確的?也就是,我們如何分辨有關人性論述的真和假?或者真理與謬見?我們該用什麼樣的方法去回答這兩個有關「實然」的問題?人文科學 1的方法?還是自然科學的方法?

經常有人企圖用「科學的方法」去改造人文學科,或者用「科學」的「證據」去支持自己有關人生哲學或生命教育的立場,卻不知道這些都是對科學方法的誤解以及對人文精神的嚴重扭曲。

譬如說:有人想用實驗證明靈魂不存在,用不嚴謹的實驗設計或統計分析過程去主張(或反對)同性戀與基因的關係,或者用動物的觀察與實驗去論斷人性與愛情以致於混淆了人與動物的分際。這些所謂的「科學方法」或「科學證據」,不但對於釐清事實往往毫無助益,甚至嚴重混淆問題與事實。但是這些論述不但對閱聽大眾擁有壓倒性的影響力,更使得有關人生哲學的討論被糾纏在種種似是而非的成見之中。

最嚴重的效應可能是:想要用科學方法去論證人文議題的已經不再只是一群對人文精神瞭解不夠深的科學家了,許多人文或社會學者先後效尤地想用自然科學的方法「證明」自己的人文或社會學觀點。這種現象彰顯了當代人對自然科學嚴重的誤解與迷戀,已經幾近乎是迷信的程度了。

另一方面,有些人文學者明明對自然科學一無所知,卻又堅持要對自然科學進行各種無釐頭的批判,卻完全不知道自然科學內部早已積蓄了許多更為精確,也更為深刻的自我批判與自我反省。假如人文學者沒有能力對自然科學有足夠的方法性瞭解,恐怕這些人文學界的亂象是很難被釐清的。

因此,在討論人生哲學之前,我們必須要先釐清一些濫用自然科學的成見。這一章的目的就是要說明:為什麼人性的問題與人生意義的問題都不可以用自然科學的方法去回答。擴而廣之,所有人文的問題都不該用自然科學的方法去回答。

嚴格的自然科學包括數學、物理學、化學和生物科學。但是數學與客觀世界無關,化學與生物科學的純粹度、系統化程度都不如物理學,因此物理學可以說是當代實證科學最耀眼的代表。因此,本文的討論將以物理學為論述對象。

壹、自然科學的方法結構

自然科學所以被稱為「客觀知識」的代表,是因為幾項重要特質:(1)這些知識(主張、命題或陳述)可以跨越時間與空間被一再重複地驗證,不受個人或文化偏見的影響2;(2)因為前述特質,所以自然科學的知識可以跨代、跨國交換並累積,從而獲得持續的進展 3;(3)工業革命以來,科學的持續發展成為使人可以持續地擴大他對自然世界的控制;(4)前一項特質使得歐陸國家可以在戰場上與商場上持續打敗所有非歐陸國家,而取得他們在政治上與經濟上的霸權;(5)於是他們也從而取得全世界的文化霸權,成為一切有關真假、對錯與價值的壟斷者。

從方法論觀點來看,我們想要瞭解自然科學的話,最重要的是要瞭解前兩項特質;但是對於絕對大多數人而言(包括理工學院的學生和教授),他們對科學的崇拜與信服(以及對人文的懷疑與輕蔑)卻更多地是來自於後面三項特質。

不過,我們以下的討論是針對第一項特質:自然科學的知識(主張、命題或陳述)可以跨越時間與空間被一再重複地驗證,不受個人或文化偏見的影響。我們想瞭解的是:(1)這是怎麼做到的?(2)這些特質所以能成立的先決條件(necessary condition) 4是什麼?一旦我們可以回答第二個問題,我們就會知道自然科學可以適用的範圍或極限,而且在這條件無法成立的議題上,自然科學將不再保有前述令人稱羨的特質,也不在有資格扮演「真理的裁判者與代言者」這樣的角色。

物理學的知識是建立在五個基礎之上:(1)一組基礎概念(譬如時間、空間、質量與能量),(2)一組核心定理(譬如牛頓的三大運動定律 5),(3)一組數學原理(譬如代數、微積分、微分方程式論等,用以從基礎假設演繹出各種命題),(4)一系列的實驗設計和實驗過程,以及(5)進行所有相關實驗所需要儀器和儀器的校正程序。

關於前述五個基礎,有必要做三個提醒:(1)基礎概念、核心定理以及數學都是自然科學界的共通語言(common language),也就是說,自然科學有一套訓練程序,可以對它所使用的術語提供指意明確的操作性定義。如果沒有這一套共通語言,自然科學將會喪失掉前面所說的客觀性。譬如說,假如兩個科學家對「公斤」與「公分」這兩個詞

基礎概念

與核心定理

與

數學(微積分)演繹

既有觀測

新的推論

演繹系統知識(S1)

圖一:物理系統知識的架構

的理解不相同,他們就無法彼此同意對方有關彈簧拉伸實驗的虎克定律。(2)所有的實驗設計目的都是在驗證假說的真假,並且在實驗設計中凸顯自己想要看的效應,而壓抑其他的影響因素與效應(這就是所謂「控制變因」的設計)。(3)所有儀器的功能都是把「看不見」的現象轉為「看得見」的現象。譬如,電表計的功能是把摸得到而看不到的電流,轉變為看得到的指針位置。

一般來講,基礎概念、核心定理以及數學三者形成一個無法切割的整體,藉由數學的演譯,基礎假設可以被演繹出許多衍生定理(命題)或推論。譬如,在牛頓力學體系中,根據牛頓三大運動定律與微積分,可以推論出慧星軌道、自由落體的軌跡,以及拋物運動的軌跡。這個由基礎概念、核心定理以及數學三者所形成的整體構成一個物理系統全部的演譯系統知識,如圖一所示。

一般說來,一個物理體系的核心定理往往是無法直接被實驗所證實或檢測(譬如牛頓第二定律中力與加速度的關係就無法被直接檢測,因為我們無法直接量測加速度)。因此,通常我們測試一個物體知識系統的方式是用實驗檢證該系統的關鍵性衍生定理,從而間接驗證核心定理。

譬如,從科學史的角度看,牛頓力學之所以會被廣泛接受,是因為它只使用三個簡潔的運動定律,就可以既推論出刻卜勒(Galileo Galilei,1564-1642)所發現到的鐘擺運動現象,又可以推論出行星的橢圓形運動軌道。此外,哈雷(E. Halley,1656-1742)又於1705年時成功地利用牛頓三大定律推論出慧星將於1758年回到地球,而且這個推論在53年後被證實。此外,十九世紀初,英國天文學家亞當斯(J. C. Adams,1819-1892)和法國天文學家李維希(U. Leverrier,1811-1877)根據木星軌道偏離橢圓形的偏差量,幾乎同時預測了海王星的存在及其位置,並立即被證實。對於慧星返回地球的推論,以及對於海王星存在的推論,都使得舉世對牛頓力學建立起牢不可破的信心。

但是,以上的證據都是在檢驗從牛頓三大定律所推論出來的衍生論斷,而沒有一個是直接在檢驗牛頓三大定律本身。

很多人都誤把科學簡化為「實驗 + 觀察 + 歸納」,而忘了假說在科學方法中不可或缺的重要地位。從哈雷慧星的預測以及海王星的發現開始,理論與假說就一直扮演著引導實驗觀察的關鍵地位。杭波(Carl G. Hempel, 1907-0997)已經很清楚地指出來:要產生一個有吸引力的假說,靠的絕不只是單純的「客觀的觀察」和機械化的歸納法,而是:

「並沒有普遍有效的歸納規律,讓我們可以從經驗的原始資料中機械化地推論出假說或理論來。從原始資料到理論,我們需要有創造力的想像。科學中的假設和理論並不是從觀察到的事實中『歸納』出來的,它們是被『發明』來說明那些事實的。」6

因此,自然科學最重要的特性就是:它提供了一套有系統的方法和程序,可以對我們所提出的假說加以驗證。維也納學派的卡納普(Rudolf Carnap,1891-1970)基於這個認識而提出一個主張:自然科學的每一個命題都是可以在經驗世界中被「證偽(falsified)」的7。基於這個主張,卡納普進一步主張:人類的知識只有兩種:所有可以被證偽的陳述都叫科學的(scientific),所有不能被證偽的陳述都是不科學假知識。這個區分科學與非科學的判準,在科學的哲學(philosophy of science)裡被稱為「劃界問題」。根據後面這個主張,包括哲學在內的所有人文學科(乃至於當時絕大部分的社會科學知識)都和占星術一樣地屬於可疑的知識。柏林學派的萊興巴哈(Hans Reichenbach,1891-1953)更進一步主張:哲學應該受自然科學方法的指導,才有機會成為真知識(即所謂的「科學化的哲學(scientific philosophy)」)。8

但是,卡納普、萊興巴哈與杭波都沒有充分警覺到:「可證偽」的先決條件(necessary condition)是「被研究的現象具有可重複性」;而且,這個「可重複性」是對象的特質,而非方法本身的特質。

也是基於類似的誤會,哈雷慧星事件與海王星事件為牛頓力學與自然科學建立了一個極具宣染性的誤解:自然科學有預知未來的能力。所以,拉普拉斯(Pierre Simon Laplace,1749 - 1827)說:「假如有一個超人,他可以知道這個世界全部的初始狀態(initial state),那麼他就可以預知這個世界全部的未來。」這個誤解即使在自然科學界內也是迄今牢固不破,並且因而賦予自然科學「宗教性」色彩。所以,拉普拉斯的前述名言經常被當作是「科學宗教(science as a religion)」的銘言。

其實,科學並沒有大家所想像的「預知未來的能力」,而且科學知識的「可重複性」是來自於被研究的對象,而非自然科學方法本身所獨具的特質。這是我們下一節所急欲澄清的。

貳、可重複性與預知未來的能力

David Hume(1711-1776)早已辯明:科學沒有預知未來的能力。他說:儘管在我們過去的經驗中太陽每天都從東方升起,但是沒有任何理由讓我們確信太陽明天仍舊會從東方升起。9 此外,科學的哲學(philosophy of science)領域內的學者也都已經共認:一個科學的定律不管在實證研究上被證實了多少次,都不保證下一次的實證研究上它還會再度被證實為正確。因此,自然科學界與哲學界雖然很少有共識,卻終於一致共認:科學沒有預知未來的能力。也是因為這個緣故,現在理論物理學界已經放棄「law(定律,表示不可改)」這個字,而改用「principle(定理,表示隨時可能會被推翻)」。

基於上述事實,假如一個自然現象在每一次的新的實證研究上都被證實為正確,那是因為大自然的特性剛好很穩定,而不是因為自然科學有預知未來的能力。反之,假如某大自然的現象剛好很不穩定,我們就無法從過去的經驗推估未來,而自然科學對未來的估測就會很不準――譬如:龍捲風與大海嘯的預測就極其不準,甚至於日常的氣象預報也經常不準。

那麼,在被相對論推翻之前,牛頓力學為什麼會被稱為具有「預知未來的能力」?讓我們從科學發展史的觀點來說明。10

實際上牛頓本人在發明三大運動定律的過程中,也不曾直接用實驗觀察或驗證過其中任何一個定律。從科學史的觀點看,三大運動定律可以說完全是牛頓個人心智的偉大發明(A great work of mind),或者說人類最偉大的「主觀」創作之一。因為,就如愛因斯坦所言,這種心智跟古典形上學家(柏拉圖、康德等)的心智是一模一樣的,他們的差異只在於面對外部世界時態度不同。11

根據科學史的資料,在牛頓發明三大運動定律之前,自然科學界已經累積了許多有關天體運行的經驗觀察,但是沒有一樣是直接跟三大運動定律有關。

首先對天體運行進行有系統的經驗觀察與記錄的是丹麥著名天文觀測家布拉黑(Tycho Brahe,1546-1601)12,他是個富翁,在哥本哈根附近有一個小島。為了釐清他所處時代一些有關天體運動的論述(一些未經檢證的「說法」),他決定用詳細的天文觀察記錄做為評量依據。因此他在小島上特定的觀測位置上安置了一些大銅圈,做為觀測的參考點,並且花了38年去詳細地記錄行星的位置。

接著,布拉黑的助手克卜勒(Johannes Kepler,1571-1630),用了在他那個時代而言相當高深的數學分析去整理布拉黑的龐大觀察記錄,而導出了著名的「克卜勒三大軌道定律」:(1)行星的運動軌道是橢圓形,且太陽恰好在其中一個焦點上。(2)相同時間內,連接行星和太陽的這條線所劃過的扇形面積為恆定值(如右上圖所示,右邊斜線區面積和左邊斜線區都是某行星在三週內走過的路徑所構成的扇形面積,且兩扇形面積相等)。(3)不同的行星其週期的平方和其軌道的大小的力方成正比例。請注意,這三大定律沒有一個跟牛頓的三大運動定律有任何直接關係。

然後,牛頓在(Isaac Newton,1642-1727)在1687年發表了他的鉅作《自然哲學的數學定理》(Philosophiae Naturalis Principia Mathematica),用三大運動定律與他所發明的微積分(一種高等數學)闡釋了克卜勒的三大軌道定律。

從邏輯上講,牛頓三大運動定律只是換一個方式去敘述克卜勒三大軌道定律,以及布拉黑龐大的觀察資料。因此,牛頓三大運動定律之所以在現實上有效,是因為:

(1)克卜勒三大軌道定律反映了布拉黑龐大的觀察資料。假如布拉黑的觀察資料與現實有偏差,牛頓三大運動定律也將繼承相同的偏差。而且

(2)地球上的自由落體運動與天上的星體運動規律恰巧相當穩定。假如地球上的自由落體運動與天上的星體運動規律像人心那麼多變,即使牛頓或愛因斯坦再世,也無法用自然科學的方法找到「對未來具有預知能力」的人性理論。

譬如說,最近常被提起的混沌理論(chaotic theory)就是以很確實的證據主張說:即使是無生命的自然現象(譬如空氣的紊流、香菸裊裊上升的軌跡等),其特性也通常不是傳統自然科學的方法所能有效地掌握的。無生命的系統已然如此,人文學科所要研究的人類精神現象更複雜而多變,當然不是自然科學方法所能有效掌握的。

所以,牛頓力學以及其他自然科學在預估未來的能力上之所以準確,並非盡然來自於自然科學的方法,還重要的是因為它所研究的對象剛好很穩定所致。反之,人文的研究之所以困難,並非純然因為它的方法無效,更重要的是因為它所面對的對象遠比自然科學所面對的對象更不穩定而多變所致。

這同時也意味著:自然科學所以具有上文所述「可以跨越時間與空間被一再重複地驗證,不受個人或文化偏見的影響」的特性,先決條件(necessary condition)是:它所研究的對象要有穩定而可重複出現的規律 13。假如它所研究的對象不具有穩定而可重複出現的規律,則即使使用了自然科學的方法去研究,也無法獲得「可以跨越時間與空間被一再重複地驗證,不受個人或文化偏見影響」的知識。也就是說,這個特質是先決地存在對象之中,並非方法本身。而所有期待用科學方法研究人文問題的人都誤把對象的特性當作方法的特性,以致於誤解(誇大)了自然科學的方法特性。

因此,企圖在人文議題的研究上援引或模擬自然科學的方法,並不會因此而使我們對人類有更可靠的瞭解,反而可能會扭曲了問題的本性。關於這一點,後面還會申述。

參、看不到的不一定不存在

柏拉圖認為:看不見的「觀念(Eidos, ideas)」才是真實的,但是當代的物質主義卻只相信「看得到、摸得著」的東西。這個轉變跟自然科學的成見有極其密切的關係。

科學儀器之所以存在,是因為要把看不見的現象轉為看得見的現象。之所以如此,是因為人的感官經驗中,只有視覺具有「不因人而異的可重複性」。譬如說,有絕對音感的人可以在每次聆聽音樂演奏時都準確地把他所聽到的音樂給寫下來。對他而言,音樂不僅是一種「客觀的存在」,而且也具有穩定的可重複性。但是把同一首大家不熟悉的音樂重複地放給所有人聽,絕大部分的人甚至往往無法確定自己所聽到的音樂是否一直在重複同一首。

同樣地,雖然電流的存在可以通過觸覺而被覺察到,但卻無法達到計量的可重複性。因此科學家設計了一套儀器,把電流轉為指針的運動,從而使電流的現象被轉為「可重複量測的視覺現象」。

但是,這種對視覺現象的倚賴卻逐漸發展成為一種盲從與迷信:凡是無法被看見的,它的存在就被質疑,甚至就被視為是不存在的。這種態度就是今天物質主義盛行的根本原因。而它的代價是:不管是人類多麼難得的經驗、感動、領悟與洞見,只要是無法用儀器量測的,通通都被當成是可被質疑或不存在的。無怪乎人類的存在會在當代被化約為比低等動物更不如的物質性存有!

但是,只要我們仔細回顧一下日常生活經驗,就可以瞭解到:看不到的東西不一定不存在,無法被實驗證實的東西更加不一定不存在。因為,無法被實驗驗證的原因,往往只不過是因為儀器不存在,而不是該感動或洞見不真實。

想像一個真實的例子:當我們對孩子的生病很憂慮時,我們可以很篤定我們的憂慮是個不容懷疑的事實,但科學家卻沒有辦法設計一套儀器來量測我們的「憂慮」。我們可以因此就斷言我們的憂慮不存在或者可疑嗎?

有一部好萊塢電影片名叫「勞倫斯的油(Lorenzo’s oil)」,敘述一個小男孩罹患骨髓退化症的過程。這個小孩的神經系統逐漸萎縮,先是指尖喪失感覺,接著是手指無法做出精細動作,接著整個肢體都活動不良,最後躺在床上,跟植物人一樣無法言語、飲食。他的媽媽持續對他講故事,如同他聽得到似地。有一天,他爸爸控制不住情緒地跟他媽說:「妳不要再欺騙自己了!妳根本是在跟一堵牆說話!牆的後面什麼都沒有!」但是,後來他的媽媽卻發現:這小男孩眼皮還會眨,於是兩個人通過小男孩眨眼皮的動作恢復了溝通。

這個故事告訴我們:我們看不到的東西,不一定不存在。當這個男孩的肢體沒有反應時,有可能只是大腦和肢體間的神經傳導不良,而不見得是大腦沒有反應。那麼,當大腦沒有反應時,是否可以推論說大腦後面指揮大腦的所有活動也都不再存在?當我們的儀器可以檢驗腦波時,我們說腦波在指揮神經系統,繼而指揮肢體動作。當我們的儀器可以檢驗腦化學分泌時,我們說腦的活動是由腦化學控制。但是,腦化學是由什麼機制控制?

更進一步設想一個在火星上探險的人,他坐在機械人的「腦部」位置,操作著這個機械人。這個人的大腦用極小的能量就可以驅動他的手臂以數十倍的能量來操作機械人,同樣地,它的手臂只要輸出幾公斤的力,就可以叫機械人搬動幾十噸的重物。我們所知道的所有操控系統都這樣:受控者會把操控訊號在能量位階上放大千百倍再輸出,因此處於愈前端的操控程序所需要的能量愈低,處於愈後端的程序活動能量愈大。當機械人沒有動作時,可能是機械人壞掉,但是裡面的人完全沒有受傷;當裡面的人手臂癱瘓時,不表示他的大腦沒有在輸出神經訊號;當他的腦化學活動全部停止時,或許有一種比腦化學的能量位階更低的活動還在持續地發出試圖影響腦化學活動的訊號。

那麼,「靈魂」的活動能量有多低?會不會遠低於現在所有儀器所能偵測的極限?會不會遠低於我們所能想像的所有儀器的偵測極限?有人曾經把臨終的人放在精密的量測儀器上,量他臨終前後的重量變化,並做出結論:實驗顯示重量一直沒有改變,所以靈魂不存在。但是,誰說靈魂有重量?即使靈魂有重量,誰說這重量是既有儀器的精度所能量測得到的?

無法以實驗加以證實的現象,不一定不存在;甚至,看不到的東西也不必然不存在。許多人文的知識或事實,只有體會過的當事人才能知道,或者必須要通過人的自覺才能被證實。所有這些人文精神中重要的東西,都不是儀器所能檢驗的,但是我們就要因此放棄這些重要的人文的洞見與智慧嗎?

肆、從「共同語言」看自然科學與人文精神的根本對立

前面討論過自然科學「可重複驗證」的兩個先決條件(necessary condition):(1)被研究的對象具有穩定的可重複性,(2)被討論的現象可以通過儀器被轉換為可重複觀測的視覺現象。本節討論第三個先決條件(necessary condition):存在有一組共同的語言,可以描述被討論的對象或現象,並使參與討論的人具有共同的認知。「共同的語言」是否存在,正彰顯了自然科學與人文學科本質上必然的差異,乃至於對立。

我在第貳節已經凸顯了「共同的語言」是自然科學的先決要件之一,如果沒有共同語言,不但不同科學家無法彼此驗證對方的實驗,甚至連最起碼的討論都不可能。

但是在人文學界,同一個術語,譬如「辯證法(dialectic)」這個哲學上最根本的術語,它在柏拉圖的著作與黑格爾的著作中就有著相當不同的含意。更進一步,終極關懷(ultimate concern)這個詞,在其創立者 Paul Tillich(1886-1965)不同年代的著作中就有著前後相承但指涉不盡然相同的狀況。因此,不僅不同作者間有「同名異指」14 的現象,甚至於同一個作者的不同著作中也有「同名異指」的現象。從這些情況看來,人文學科根本不可能有「共同語言」,也就遑論「跨時間、跨空間、跨族群」的「可重複驗證」了。

面對這種現象,許多學者最急切的態度往往是問:人文學科能否學習自然科學的發展過程,逐步建立起人文學科的「共同語言」?但是我要在這裡問的卻是相反的方向:人文學科有必要建立「共同語言」嗎?如果想要在人文學科內部建立起所謂的「共同語言」,它要付出的代價是什麼?值得這麼做嗎?

要回答這個問題,讓我們先看看自然科學是如何建立其「共同語言」的,以及它在建立其「共同語言」的過程中究竟付出了什麼代價?

先從一個日常生活的例子考察起。假如妳在大學時代送一束玫瑰花給念化學系的男朋友,妳的室友都很感動,而妳的男朋友卻把這一束花拿去實驗室跟同學一起作化驗。妳會昏倒!因為所有妳所珍惜的東西,在實驗室裡全都消失了。這是人文和自然科學態度上最清楚的差異:一個注重的是當事人對情意(看不到、摸不著,用心時感受得到,不用心時感受不到)的敏感,另一個是從一開始便預設立場要把一切「因人而異」的要素給抹殺盡淨。

而自然科學的共同語言之所以可以建立,在方法上有一個先決要件(necessary condition):先把一切「因人而異」的要素全部從自然科學的語言指涉中排除盡淨,只留下不會因人而異的要素,做為自然科學探討的對象。

「共通語言」的交集原理

更進一步說,「共同語言」要能成立的先決要件(necessary condition)是:語言的指意必須要具有穩定的可重複性。為了達到這個可重複性,自然科學不但要泯滅人與人之間的所有差異,甚至要泯滅人與自身的在不同時刻下的所有差異。也就是說,不僅個人不同於群眾的特有體認要被科學排除,甚至連個人面對自身時所擁有的「極致經驗」也要被排除。

因此,科學的「共通語言」可以被看成是用「交集原理」形成的(如右圖):我們硬把不同人對事物的不同感受能力重疊後取其交集(所有人都能感受到的部分),因此科學所能討論的東西不僅已經去除掉人類的極致經驗,甚至是只剩下所有人類經驗中內涵最貧乏、粗糙(所以所有的人都感受得到)的部分,使得任何人不管身心多疲憊,心靈多遲鈍都感受得到。

就是因為這個緣故,所以我在日常經驗中便已經可以隱約感覺到:一切我們所珍惜的東西,一經自然科學的分析就完全走樣,變得味同嚼蠟。

因此,一個對繪畫、音樂、詩有高度敏感與鑑賞力的人,他的感受可以在圈子裡獲得相當普遍的認同,但是因為這個圈子外的人對他們感受的無法體會,所以這些感受就不是自然科學所要討論的對象。而人文所要追求與闡發,卻正是這種「與眾不同」的高度敏感與鑑賞力。

我們可以毫不誇張地說,自然科學所亟於排除的,正是人文學科所刻意要追求與保留的。在這裡,我們更清楚地看到:自然科學與人文的精神是彼此難以共容的!所以,在人文學界企圖模仿自然科學的方法,或者勉強用自然科學的方法去研究人文的精神現象,其代價是一開始就先把最可貴的人文精華給扼殺了,繼而把一切的人文精神給悉數抹殺。

因此,假如人文精神最可貴的是在於對「極致經驗」的探索,它基本上就已經是在尋求「於個人而言具有可重複性,但對他人而言卻無可言傳」的寶貴經驗或洞見。但是自然科學為了獲得「共通語言」,卻註定要在開始研究之前就先抹滅一切的「極致經驗」。既然如此,人文精神先決上就排斥「跨時間、跨空間、跨族群」的「可重複驗證」,以及「共同語言」。假如我們硬是要人文學科削足適履地套用自然科學的方法,那麼我們將會是一開始便把人文精神給徹底摧毀了。

基於以上三節的論述,我們可以下一個具體結論說:一切以自然科學方法去研究人文精神的企圖,都是既昧於自然科學的方法限制,又昧於人文精神的核心。

伍、自然科學無法「揭露」「生命的真相」

當代的基因工程技術讓媒體記者與自大的遺傳學家誤以為「人類已經解開生命的奧秘」,甚至掌握了生命之鑰,而躍躍欲試地想推動「器官農場」的合法化。這種傲慢與粗魯,是建立在對自然科學多重的誤解之上。

前面我們已經說明過:牛頓力學所以能適用於廣泛的天體運動,一方面是因為它的核心定律(萬有引力定律)本來就是歸納了前面數帶長期累積的天文觀察;另一方面是天體的運行恰好具有穩定而相對地容易被掌握的特徵。因此,牛頓的貢獻是有能力面對雜殊而繁多的現象,創造出一個簡潔的主觀理論架構,提供了統一的理論模型或「觀點」,而不是「賦予」大自然一個它所不曾具有的穩定運動規律。因此,自然科學本來應該只適用在特定的對象上(原本行為模式就較穩定,而適用於「因果性」解釋,而且不具有自我意識的對象),但是在廿世紀末我們卻看到自然科學方法到處被濫用。

就西方沿承自亞里士多德的觀念來看,只要掌握到一切事物最終的因(所謂的 pri-mover),就可以用它解釋一切後繼的果,從而形成對這個世界統一的因果性解釋。但是,自然科學的方法並沒有能力提供一切事物最終的因果性解釋,而只能針對特定對象提供一些局部性有效的操作性解釋。

具體的例子之一,是自然科學在複雜生態體系和生物性生命現象所遭遇到的困難。事實上,自然科學基本上只是用一個相當簡化,甚至於經常是用過度簡化的「模型」在詮釋它的對象。譬如,在有關營養學與體重控制的理論裡,經常只計算吃進胃裡的食物所含的營養量,而沒有考慮到許多營養可能在烹煮過程中消失了,其它還有許多根本沒有被腸胃吸收。更典型的例子是:一束情人節的玫瑰花,在物理學和化學的分析下,頂多只能獲得其香味和色澤的有關知識,卻完全無法觸及這一束玫瑰花對施予受者最重要的意義。

這些案例告訴我們:實際上自然科學的方法之所以有效,是因為它在一開始的時候便先把研究對象中不能被自然科學方法處理的特質悉數棄置不顧,只針對它所能處裡的部分加以研究。因此,真正成為自然科學的研究「對象」的,並非該對象完整的特質,甚至還往往不是我們最珍惜的特質。同樣地,所有量化研究都有一個基本假定:被研究的對象不存在著「質」的差異(或「質」的差異可以忽略不計)。因此,一旦開始採用量化研究,所有原本存在於對象中的「質的差異」就全部都被扼殺了

此外,自然科學的方法頂多只能對一個系統的外部行為表現有一致性的詮釋能力,但是卻無法真正掌握到系統內部的反應狀態。系統科學很清楚地說明了:自然科學只是在一組事前選定的特定輸入與輸出量(或刺激與反應)之間尋找一個能符合實驗觀察的「理論模型」,它所關心的只是輸出與輸入之間的關係(外在行為模式)是否相符,而根本就不在乎(也沒有能力顧及)系統內部的實際行為。因此,在自然科學的研究下,對象不但經常被過度簡化,甚至被當作「黑箱子(black box)」,猶如下圖所示:

外部世界

基礎理論+數學演繹

主觀的理論建構

操作條件

(輸入刺激)

觀測結果

(系統輸出)

理論估測

圖3-3-3

=

但是,當我們習慣於過度倚賴(或濫用)自然科學方法後,我們不但不能謹守自然科學方法該守的分際,甚至刻意在觀念中把所有的對象給無節制地簡化,以便勉強遷就自然科學的方法侷限。這種一味遷就自然科學方法的惰性與無知(往往還參雜著對他人的暴虐),終於導致學術圈普遍把人當作「物」的這種下場。

在許多案例中,自然科學真正做到的,只是「一相情願」地把它所研究的對象當作是一個具有固定模式之機械化的系統:假定這個對象在固定的刺激(輸入)下,一定會有固定的反應(輸出)模式,而完全不會自行調節其刺激反應模式。但是,除了無生命的有機與無機物所構成的系統之外,所有有生命的系統都有或多或少的自我調節機制。因此,在「預測」具有自我調節機制的生命行為上,機械論的「因果」模式最容易遭遇到困難。尤其當被研究的對象具有「自我意識」,並以「自我意識」進行自我調節時,自然科學的方法的適用性更是最具有爭議性。

典型的例子之一是史金納對鴿子所進行的行為控制實驗。就如同一幅諷刺性漫畫所指出的,在這個實驗裡,即使史金納成功地訓練鴿子在想要吃飼料實用腳去踩籠子裡的一根棍子,我們還是無法確認:是史金納訓練好鴿子了,還是鴿子訓練好史金納何時餵食?只靠著外部的刺激反應模式,我們無法確知行為主體者的「內在反應」。同樣地,當經濟系統內的群眾預先知道政府對經濟問題所擬採取的操控政策時,群眾將會適時採取對策。甚至於,即使事前不知道政府所採取的政策,一旦群眾事後發現,也還是會採取對策。大陸順口溜裡所說的「上有政策,下有對策」,很傳神地道出機械式的「因果」思考模式在經濟體系中的不適用性。即使跳脫出傳統機械化的因果律思維,而採用「博局理論(game theory)」,把當事者都放到理論模型中一併加以描述,我們也頂多只能描述局部性的行為模式,而無法知道當事者的「內在反應」。

「黑箱子」的想法確實很傳神地掌握到自然科學方法中最粗暴的特質:自然科學已經逐漸地習慣於不去關心系統內部的反應狀態。因此,自然科學雖然經常可以有效地被應用來控制一個系統的外部反應,卻經常無知地對系統內部造成未可預期的後果,乃至於無法挽回的傷害。典型的例子就是農藥的濫用,盲腸割除手術,以及最近想用胚胎複製與幹細胞複製技術去建立「人體器官農場」的想法。從啟蒙運動到十九世紀,自然科學的方法主要是被應用到確實沒有自我意識的對象(譬如機械、電路、電腦)。但是在整個學術圈逐漸從自然科學界學會不去關心對象的內在反應後,自然科學的方法卻開始被應用到人的身上,而全然不顧慮到這個方法的特性(不在乎,也沒有能力處理對象的內在反映)可能會對它的對象造成無可挽回的傷害。

把人當作一種與物無別的「黑箱子(black box)」來進行行為控制,不管他內心的感受與痛苦,而只管他外表的行為表現,這種態度實際上就有如帝俄時代封建領主把農奴當作沒有靈魂的動物,或者殖民主義時代把黑奴當作財產一樣。明知自己有情感、憧憬、願望、欲求、挫折、困頓、痛苦、悲傷等情懷的情況下,硬生生地把跟我們同類的人當作畜生,這種蠻橫的態度,從美國的南北戰爭以來一直都受到嚴厲的譴責,但是今天卻又成為美國學術界的主流論述。

除非史金納願意讓他自己以及子女被人當鴿子或猴子般訓練,否則他就不應該舔不知恥地大談「自由與尊嚴之外」。但是,比史金納更值得警惕的,是遍及社會學、經濟學、管理學中普遍把人當「黑箱子」的研究方法,他們沒有公開支持史金納「自由與尊嚴之外」的主張,卻身體力行地把這個主張直接納入他們的研究方法中。盧曼(N. Luhmanns)的「社會系統理論」所以會遭到哈伯瑪斯(J. Habermas)的厲言譴責,實在不是事出無端。從派森斯(T. Parsons)到盧曼與埃利亞斯(N. Elias),所有想從系統理論觀點尋找社會控制理論的人,不管其初衷如何,都冒犯著把人當「物」的危險。

至於基因工程與「器官農場」等構想,其可能遭遇到的未可知弊端遠遠大於其所已知的部分,於此更加暴露相關支持者對「人」的無知與粗暴。

陸、自然科學的主觀基礎

許多人都主張「自然科學是不因人而異的客觀知識」,而完全無視於自然科學的主觀(或主體性)基礎。康德首開先例,他在其名著【純粹理性批判】中清楚地呈現了自然科學以及人類一切客觀知識的主體性基礎。15

康德先把人類的知識分成兩類:(1)與經驗無關的知識或者先於經驗(a priori)的知識,譬如算術與幾何學;(2)與經驗有關的知識,或者後於經驗的知識(a posteriori),譬如地球是圓的。康德同意 David Hume 說:人類與經驗有關的知識(或者後於經驗的知識)隨時有可能會錯;但是康德卻又指出David Hume 所忽略的事實:人類與經驗無關的知識(即先驗知識)是不會錯的。

其次,康德又指出:人類的視覺經驗並非單純地只是被動接受外界的刺激,它還會主動地把被感官的資訊(sense data)放到一個可以理解的架構中去彙整成可以理解的感官現象。以右邊的圓為例,單純只靠眼睛的視覺(像數位相機一樣),人類只能「看到」一堆不相關聯的點(就像電腦一樣)。當我們以為它是一個圓時,那是因為我們把「圓」的觀念帶進去,並藉此把這一堆不相關聯的點用「圓」這個觀念「統整」起來。

進一步說,在我們的感官經驗裡不會自動把前一刻的物體位置與下一刻的物體位置關聯起來,但是我們卻把「時間」的觀念帶進感官經驗中,使得物體的位置在「時間」這個範疇下被連結(統整起來)。

康德更進一步說:「時間」和「空間」並非屬於外部世界的,它們是人類用來統整感官世界的,因此內在於人類的直觀之中,屬於人類理性獨有的能力(faculty)。16

因此,人類的自然科學知識(或所謂的「客觀知識」)並非與人類的主體性(或主觀性)無關,而是人類通過他的直觀所「理解」到的外部世界,而非單純地只是從外部世界「發現」的「真理」。康德把人類這部分的認知能力叫做「先驗理性」,並以此確立了自然科學所賴以建立的人類主體性(主觀)基礎。

儘管康德的先驗哲學後來受到各種邏輯實證論的批判,想要否定客觀知識的主觀(或主體性)基礎,但是這個企圖後來卻被二十世紀初的數學天才葛特爾(Kurt Gödel, 1906-1978)以嚴謹的邏輯演譯方法加以推翻了。

在他著名的「葛特爾證明」裡,他證明了「代數系統最終的基礎是仰賴人類對代數的直觀」,而非邏輯演譯。因此,一向被認為是絕對客觀(不因人而異,也不受人類主觀或主體性影響的)數學知識,從而變成是無可避免地要受人類主觀或主體性的影響。17 這個證明與羅素的主張完全相反,也跟邏輯實證論的期待(有獨立於人類的主觀之外的絕對真理)相悖,反而成為支持康德「先驗理性」主張的有力證據。

此外,波爾(Niels Bohr,1885-1962)是量子力學的首要導師與精神領袖,他從量子力學的「互補原理(complementary theory)」體認到:自然科學的方法不能被用來研究真正的生命現象,因為當我們用手術刀切開青蛙的心臟時,生命現象便消失了。18

互補原理試圖解釋為什麼光線的行為有時候看起來像波,有時候看起來卻又像粒子。從十七世紀開始,關於光的性質有兩種主要的說法,彼此競爭。第一種說法主張光是粒子,第二種主張說光是一種波動。牛頓是十八世紀粒子說的代表,他所持的最主要證據是:光的傳播是直線進行,不向波那樣可以跨越障礙。因此,障礙物後面會形成陰影。

但是,1801年英國物理學家楊格(Thomas Young,1773-1829)以光的干涉實驗圖形證明了光是波動的現象。

光的干涉實驗

在一個硬紙板上挖兩個小洞,光源從左邊往四周傳播,到達這個硬紙板。然後在兩個小洞上形成兩個新的獨立點光源,以這兩個點為同心圓的中心,再往右方四周傳播開來,結果兩個同心圓的波動形成波峰與波谷的干涉現象,在實驗中清楚呈現。這種干涉條紋(繞射現象)只有波動現象能解釋,無法用粒子說去解釋。

硬紙板

接著,1819年時,法國工程師菲涅爾(A. J. Fresnel,1788-1827)在假設光是橫向波的基礎上,發表了有關於光的數學原理,清楚地解釋了光的偏振現象,並且算出光通過圓孔、圓板等形狀的障礙物時所產生的光影圖形(繞射現象),而其結果都與實驗符合。但是,其中有一項預測令人難以置信:光通過一個圓盤時,背後原形的陰影中間會有一個小小的亮點(見下圖)。這個原本被斥為荒謬的預測,後來卻在實驗上被證實,因而轟動法國科學界。繞射和干涉都是粒子說無法解釋的現象,因此波動說開始明顯地佔上風。

圓盤

亮點

陰影

前述光的波動說與粒子說爭訟甚久,各有有利的證據以及無法解釋的弱點。不過,波爾首先跳出狹隘的科學觀點,而從物裡的哲學基礎覺識到,人類知識(尤其是物理學的知識)有一個特質:我們並沒有能力看到現象的「全部」;所有我們看到的,都是因為我們在開始「看」之前先有一套指導我們「看」的原則,這套原則決定了我們能看到什麼,以及不能看到什麼。在原子物理裡頭,這個問題更嚴重。原子世界裡所發生的事,不通過儀器根本就看不到。但是儀器都是針對某種極為特殊的目的而被設計出來的,專門為了看到事前預期的某種現象,以便肯定或否定特定的假說。換個更尖銳而不誇張的說法:原子物理的儀器本質上是個資訊的過濾器(filter),它只把我們事先想看的現象從不可見的原子世界裡挑選出來並加以突顯,但同時也把其它我們事先沒考慮到的資訊全部遺留在看不見的原子世界裡。

因此,愛因斯坦曾經說過:「是理論在決定我們可以觀測到什麼」19。這個說法在原子物理中尤其顯得真切。因為,在古典物理所討論的日常世界裡,我們在進行觀察時往往會有「意料之外」的發現,但是在原子世界裡,這種事情變得極不容易發生,因為我們事先沒有計畫要看的現象,絕大部分都被遺留在看不見的原子世界裡。

所以,我們「看的方式」預先決定了我們能「看到什麼」,以及不能看到什麼。「看的方法」本身就已經預先決定了「看的結果」。譬如說,所有支持光的「粒子性」的實驗,本來就都是被設計來凸顯光的「粒子特性」。在這主種實驗環境下,即使光同時表現出波動的特性,實驗儀器也不會把這波動特性突顯出來,所以我們也看不到。反之,所有支持光的「波動性」的實驗,本來就都是被設計來凸顯光的「波動特性」。在這主種實驗環境下,即使光同時表現出粒子的特性,實驗儀器也不會把這粒子特性突顯出來,所以我們也看不到。因此,波爾先是主張:波動和粒子兩種特性是同時並存於質量和能量的,我們的實驗方式決定了我們到底會看到其中的哪一種。

波爾從這裡進一步體認到:人類所有的知識都有侷限現,尤其是來自於方法本身的侷限性;每一種方法都只能看到事實的一部分,因此我們必須要瞭解所有方法的侷限現,針對不同的探討目的,採取不同的方法。

從以上物理和數學界的發現作為基礎,我們可以進一步抬高到「科學的哲學」這個層次去對自然科學作一個更整體性、基礎性的反省。

其實,所謂自然科學的「客觀知識」,絕不意味著「有關外部世界最終的真理」,而仍舊只是「與外部世界實情有關的系統性主觀建構」。關於這一點點,系統科學提供了無可辯駁的證據。在「附錄A:數學與物理方法簡論」的第五小節裡,我們詳細地闡明了兩個事實:(1)同一個物理實體(譬如一輛汽車),可以用兩個完全不同的理論模型去描述(譬如一個是用二階微分方程式描述的單一質點彈簧系統,一個是用二階微分方程式描述的雙質點彈簧系統),而在儀器量測誤差範圍內獲得完全一樣的實驗觀測結果;(2)兩個完全不同的物理實體(譬如一個是機械系統,一個是電路系統),把它們封閉在相同的黑箱子裡,它們可以在實驗觀察裡有完全一致的表現。因此,從系統理論的觀點看,根據科學的實驗觀察方法,我們頂多只能找到一主觀建構的世界模型,使得它在描述這個系統外部的現象(輸入與輸出的關係)時,能與觀察到的現象完全一致,但是卻無法斷言系統內部所發生的任何事。

也就是說,即使自然科學中的理論建構可以在實驗觀測上準確描述出操作條件(因)和觀察結果(果)間的關係,但是符合這種條件的理論建構並非唯一,因此理論建構並非等同於(identical)外部世界的實情。因此,這就像廣義相對論裡的「等效原理」所說的,我們所知道的永遠只是觀察中的現象,而無法知道真正的原因(譬如,當我們測得外太空恆星光譜的紅外線位移時,我們不可能區辨它到底源自星體對我們的加速度,或者源自星體本身的重力場)。也就是說,我們所知道的都僅限於現象,而與實體無關。

更進一步說,即使當這個方法的描述和推測都和現象的觀察相吻合的時候,這個系統內部的核心觀念和基本定律仍舊是純屬人類主觀的建構。與一般論述所誤解的相反,實際上被稱為「客觀知識」的物理學,不但不排斥人的主觀建構,甚至於它最主要的成就都是在一種「馴化」的主觀基礎上建立的。所以,愛因斯坦在他的演講中一再重述「所有概念都是主觀的建構」這個信念:

在牛頓「那個時代絕大多數的自然哲學家都懷抱著這麼一個觀念:基礎概念和定律不是人的自由虛構(invention),而是可以運用『抽象』的法則直接從經驗中歸納出來──也就是根據邏輯的規則。」「『基礎定律是虛構的』這個特性,在以下事實中昭然若揭:我們隨時可以指出兩個本質上截然不同的定律,而它們卻都可以吻合同一組雜多的經驗事實。這個事實同時告訴我們:所有想要從一些基本經驗中直接靠邏輯歸納法推導出基本概念和定律的企圖,都是註定要失敗的。」20

因此,「客觀知識」只與外部世界的「表象(appearance)」有關,而與「實體(substance)」無關。但是,人總是忍抑不住地想要把自己的主觀建構投射到客觀世界,並且斷言客觀世界和他的主觀建構是相吻合的。只不過「物理學的」形上學家有一種古典形上學家所欠缺的自制能力:他在進行主觀的建構時會考慮到外部世界在我們的觀察中所呈現的重要特徵,而且他會盡量節約他的虛構概念。所以愛因斯坦才會說:

「想要理解(這個世界)的熱情(在過去)一而再,再而三地引導人們去相信一個虛幻的假象:人有能力合乎理性地僅憑思想就理解客觀的世界,而不需要任何經驗的基礎。簡言之,靠形上學去理解客觀的世界。我相信:所有真正的理論家,不管他自以為是多麼純正的『實證主義者』,都在某種形式下是一個『被馴化的』形上學家。以往的形上學家相信邏輯上的簡潔也必然對應著真實。而一個『被馴化的』形上學家則相信:雖然邏輯上簡潔的不必然就是經驗上的真實,但是感官經驗的總體確實可以通過一種概念系統去理解,這種概念系統是以一組極為簡潔的設定為基礎而建構起來的。」21

數學

演繹

外部真實世界

實驗設計與儀器量測

核心概念

與

基本定律

「客觀知識」

外部世界

觀察現象

主觀建構

因此,我們用上面這一個圖形來表現自然科學的方法和語言結構,以及在自然科學裡主觀建構和「客觀知識」之間的關係:

在這個圖表裡,物理學的方法可以被理解為:以最簡約的主觀理論建構(數學、基礎觀念和基本定律),去吻合最豐富的觀測事實。這裡頭有幾層意義:

(1)主觀的理論建構是產生於人的創意,而無法機械化地從各種觀測現象歸納出來。或者說,主觀的理論建構是來自於對紛雜現象的洞視,而無法循任何有系統的「邏輯」程序去獲致。因此,科學的語言和方法所具有的功能,並非提供創意或洞見本身,而只是提供我們一套「記錄」創意或洞見的有力工具,以及一套檢證的程序。

(2)這個主觀理論建構的理解與「正當(valid)應用」都仰賴人的詮釋,而不可能與人的詮釋完全無關。也就是說,我們可以用各種繁複的現象觀察與檢證程序去排除這組主觀建構的「不當(invalid)應用」與「不當」詮釋。所謂的「正當」與「不正當」的裁量權,表面上看起來是由特定學科社群的內規所決定的。但是更深入的觀察顯示,它們都是由一個比特定學科領域的內規還更根本的「世界觀」來決定的。我們所以這麼說,首先是因為葛特爾證明已經清楚表明:數學的知識無法被邏輯徹底取代,最終數學的基礎還是要訴諸直覺。但是,從數學史的考察我們可以發現:埃及幾何、希臘幾何與當代公設化幾何體系中,所謂「正當」與「不正當」的裁判者,其實是三種文化體系背後的不同的「世界觀」在主宰。其次,在考察相對論與量子力學時,我們也已經清楚指出來:當代物理學的核心觀念仍舊不可能完全獨立於我們直觀中的「時間」、「空間」、「粒子」、和「波動」等觀念之外而被理解。而這些觀念其實是我們對這個世界的「前於(prior to)經驗」的想像與建構。這個「前於經驗」的「世界觀」,才是康德所謂的自然科學的「先驗基礎」,以及孔恩(T. Kuhn)在【科學革命的結構】中所謂的「典範(paradigm)」。

(3)從最簡約的基礎觀念和基本定律出發,使我們對知識能「以簡御繁、系而統之」。因為,知識的承載者是人,而不是文字。而人所能承載的知識有限,愈是不能以簡御繁的知識,對人的價值愈稀薄。所謂「知識的承載者是人,而不是文字」,它的意思是說:雖然解析語言在詮釋與理解時最不需要閱讀者主觀經驗的介入,實際上所有知識的意涵(符指)仍舊不存在於符號(意符)本身,而是存在於閱讀者的解讀過程(理解)與記憶中。最顯明的證據是:即使是最簡單的數學知識,不同學習者就會在學習過程中犯不同的錯;而且,同一套數學定理(譬如三角恆等式),不管我們理解過多少次,只要它是鮮少被利用到的,我們每次重讀都會感到相近程度的吃力。

(4)因為能以有限的原則和最豐富的觀測事實吻合,使得這個知識體系能對外部世界所發生的事件具有最豐富的詮釋和互動的可能性。最後這個原則才是我們追求自然科學,以及其它一切知識的根本原因。雖然在希臘哲學的影響下,西方學術界一直以為學術的終極目標是「真理」,但是一如前面所述,自然科學根本不可能提供事物的最終真相,而只是提供我們一個和外部世界互動的可能性。

因此,我們可以確切地瞭解到:自然科學的方法並非單純地只包含「客觀」的觀察,它還包含著「主觀」的理論建構。甚至於,「主觀」的理論建構才是自然科學的主體,而「客觀」的觀察則是用來「馴化」主觀的理論建構,使它不至於成為一種瘋狂、任性或者獨斷的主觀。當我們說愛因斯坦和牛頓是物理天才時,我們說的不是他們在實驗觀察上的成就,而是他們的主觀理論建構。實際上,一旦沒有了這個主觀的理論建構,就只剩下一堆雜多而無法「系而統之」的常識,而沒有理論性的自然科學了。

譬如說,假如沒有牛頓所發明的「力」和「力平衡」的觀念,天體的運動和地球上的自由落體運動將會分屬兩個知識體系,甚至整個古典力學將會崩解成無數塊毫不相干的版圖。但是,「力」根本不是自然界固有的東西,而是我們人類的主觀創作,甚至它更是愛因斯坦在廣義相對論中必欲去之而後快的「不實虛構」。此外,假如沒有牛頓所發明的「引力質量」的觀念,整個牛頓時代的力學將會崩塌成無數碎塊;但是儘管「引力質量」似乎是可以通過一物在手上的重量而感受到其「無可置疑」的存在性,在愛因斯坦眼中它卻又根本是一個「謬誤的主觀虛構」,並且在廣義相對論中必欲去之而後快。

因此,與其說自然科學是一種「客觀知識」,不如說它是「被馴化了的主觀建構」。首先,數學就與外部世界全然無關,純屬人類的主觀建構。其次,物理學所有的核心觀念和基本定律都是人類的主觀建構,而所謂的「物理觀念革命」,指的正是一種主觀建構被另一種主觀建構取代的過程。

與其說知識的最終目的是為了探求最終的真理,或者實體的真相,不如說是要為人類提供與自己、他人和這個世界最有效的互動方式。但是,假如沒有「以簡御繁,系而統之」的主觀理論建構,我們的知識將不成系統,而流為零星片段、分雜錯亂,根本無法提供任何有效的互動方式。

但是,我們也不能低估這個主觀理論建構的積極意義。當後現代文化批判在企圖瓦解系統知識背後鞏固過去威權、宰制、與剝削等關係的意識型態時,它同時也不小心地以過份極端的「解構」主張,剷除了知識對人的根本意義。因為,解構固然有助於去除或鬆動過去的威權(但不保證可以徹底防止未來新興的威權),但是知識一旦失去其系統性,人也將失去其和自己、他人以及世界互動的根本依據,而淪入不知所措的境地。

至於該如何吸收自然科學建立客觀知識的方法性優點,但是不要淪入自然科學把人物化的弊端,從而建立有關人性「實然」意義深刻的方法性基礎,這就留待第三單元再討論。

柒、隱藏在統計學中的謬誤與偏見

統計學已經廣泛地被社會科學界引用為主要的研究工具,並且以此工具為基礎建立起一整套研究方法與方法論,以致於在社會科學中所謂的「量化研究(quantitative method)」基本上就是「統計方法」的代名詞。更有甚者,許多從事質性研究的社會科學學者都會抱怨:「研究方法」這個名詞已經被窄化為「量化研究」,而根本無視於質性研究的存在。22

用統計方法來進行與人類社會有關的研究,已經是社會科學界的主流。質性研究學者往往只敢爭取質性研究的一席之地,而鮮少敢於公開批判量化研究在人類社會的適切性。儘管如此,還是偶而有一些較大膽的聲音可以被聽到。23

統計學的最根本問題是:從統計學的基本假設與方法論的觀點看,統計學頂多只能指出兩個變數之間是高度相關或者低度相關,而無法確定兩變數之間是否存在有因果性關連。甚至更嚴重的是:統計上高度相關的兩個變數之間,其相關性有可能是純屬觀察期間的表面現象,而不具有真正的內在關連性。

舉個典型的例子,假如變數A與變數B之間確實有實質(內在或因果)關連,而變數C和變數A則只是碰巧在被觀察的期間內一起發生(但不具有任何意義上的因果關連)。如果我們去求「變數A和B的統計相關性」,我們將發現它和「變數A與C的統計相關性」一樣高。更具體的例子是:過去精神症的原因經常被說成是當代社會壓力所致,但是National Geographic Channel卻報導說最近發現實際上它有可能是食物中欠缺某些稀有元素所造成的。不過,在過去將近一個世紀以來,社會壓力的增加和食物中稀有元素的欠缺剛好同時出現,所以統計上很有機會誤把社會壓力當作精神症的原因。

在這種背景下,統計方法往往會被用來強化個人的偏見、成見或既有的常識,卻不必然會協助使用者發現既有的偏見。譬如,畢恆達(1998)就坦白指出:(1)統計方法把不可分的整體現象切割成孤立的變數,因此即使統計上可以找到兩變數之間的相關性,但是對這些相關性所以成立的背後原因卻無法提供任何說明,以致於研究者常常不自覺地用自己的常識去解釋這些變數所以相關的理由。(2)研究者在預設的假設(或偏見)下進行統計抽樣與分析時,往往會忽略真正相關的變數,而硬是在不相關的變數間進行統計相關性的比較,並據以下結論。因此,他們的結論實際上嚴重地受到研究者的主觀立場所影響,絕非如量化研究擁護者所主張的那麼客觀。24

除此之外,被研究者在被研究的情境下(譬如金賽性學報告的受測環境)是否能夠真的跟不受研究(觀察)時有一樣的表現?在社會科學的研究中,是否有可能跟自然科學一樣,把實驗組跟對照組的控制變因以及實驗條件予以完整而嚴格地控制?這些也都大大地值得懷疑。愈審慎的人對此是愈難有信心的。

此外,人不是物,對於同一個問題的完整反應很難被語言化,更難被分類為五種答案之一(譬如:非常同意、同意、隨便、不同意、絕不同意)。但是統計調查卻硬要強迫訪問者委屈在研究者狹隘的視野與思考架構內。更有甚者,研究者與被調查者對同一個回答(譬如:「贊成」)的意涵可能大相逕庭,但是被調查者在研究者妄下結論時卻豪無申辯的機會。這些事實是否都有可能會嚴重地扭曲了調查的有效性?

在前述種種困難之下,統計方法便顯得很難排除研究者的主觀成見,以致於統計方法經常會是披著羊皮的狼――假客觀之名包藏主觀的偏見。

因此,把統計方法用來解釋人類行為時,不僅要記得它有其他自然科學方法相同的弊端(只顧變數間的關係,而不顧受測者內在的真實反應;為了建立「共同語言」而付出的代價等),還要記得它甚至有比自然科學方法更多潛在的誤導,以及被研究者的預設立場所誤導的可能性。

捌、結語

整個五O年代以來學術圈內的典範(paradigm)轉移,充分表現在:對人性的關懷逐漸被沖淡,導致人文精神的喪失;對人的主體性與主動性逐漸漠視,代之以史金納(B. F. Skinner)式的「制約反應」模式下的「物」;對人性的洞視與整體關照能力,逐漸被知識的確定性與瑣細性格所取代;人文與質性的研究,逐漸被物化與定量的研究所取代。

簡言之,為了要把自然科學的典範強加在有關「人」的研究與理解上,原本是用研究「物」的方法被用來研究「人」;繼而因為要遷就這個方法的特性,不顧一切又不明所以然地在認知的概念層次上強把「人」的特性用「物」的特性取代掉,使得在學術圈內這個新形成的「世界觀」裡,「人」在認知層面上被徹底「物化」;繼而在真實的行動世界中,被「物化」的人和工業革命以來被恣意操控的大自然淪為同等無生命的「對象」,成為政治與經濟場域裡被「操控」、「計算」、「市場化」的「物」。福特「大量生產」技術所發明的「分工」原則,原本是針對生產作業程序進行「作業」單一化的安排,進而演變成工人「技術」的單一化,最後更在職場的激烈競爭下變成「人的內涵」的單一化,乃至於「人的憧憬、嚮往與期待」的單一化,終而人成為與其它一切物無別而可以用金錢進行交換的「物」。

因此,我們很可以說:雖然權力與宰制(domination)的本質必然包含著對「他人(the others)」的暴虐與物化的對待;但是,是藉著工業革命之助,資本主義的擴張性格才有能力把大自然對人的關係,從農業時代情感與身體的「滋養者」普遍轉化為「被奴役者」;接著,是靠著五O年代以來學術圈內把人「物化」所形成的世界觀與典範轉移,資本主義的擴張性格才獲得其合法的論述地位,可以把人從一個被尊重的「獨立精神個體」賤化為可以被踐踏、販賣的「物」。在這個脈絡下,我們很可以說:學術圈一直扮演著「天真無知」的角色,以「學術的獨立性」和「知識的確定性」為名,一再淪為資本主義暴虐性格的幫兇,先是在工業革命期間為資本主義準備好蹂躪大自然的工具與意識型態,繼而在冷戰時期為資本主義準備好威脅全球的核生化武器,終而在後冷戰時期為資本主義抹殺人性與人的尊嚴準備好成套的合法化論述,以及世界觀和典範的轉移。

在廿一世紀的今天,我們回顧在廿世紀經濟發展與學術界「典範轉移」的過程,必須要學得一個教訓:毫無節制地追求「客觀化」的最極端後果,就是人成為「物」。人的一切努力,不再是為了成就他個人完整的憧憬、嚮往與期待,而是淪為可以通過金錢和一切物質進行交換的「物」。這樣的發展結果,對所謂的「文明」一詞絕對是莫此為甚的最大諷刺。

當我們在觀念中把人「物化」與「量化」地對待時,不但戰爭、殺戮、掠奪飢渴者手中最後一口食物等等殘暴的行為,都將可以在史金納【超越於自由與尊嚴之外(Beyond Freedom and Dignity)】的(美麗而愚蠢的)口號下坦然進行;日常生活世界裡更充滿各種人生的無意義感,以及把一切的精神性價值等同於「物」而用金錢衡量的乖謬。就像迦達瑪(Hans G. Gadamer)所指出的:

「人對人的統治,並未隨著人對自然日益增長的支配而消除;反而跟一切的期望相悖地,這種宰制變得日益強大,並且從內部威脅著自由。技術所導致的一個後果就是:它支配人類社會、公眾意見的形成、每個人的生活行為、每個人對職場和家庭中時間的安排等,到了使我們震驚的地步。」[1] 「人類對自己施加於自然和他人的力量愈來愈視若無睹,這種狀態又誘使人們更加濫用這份力量。想一想大規模的屠殺或戰爭機器,僅僅觸動一個按鈕,它就被開啟起來進行毀滅性的活動。想一想增長中的社會生活的自動化(automatism),也想一想『計畫』所扮演的角色,如果它的本質就是做出長期(控管人類生活)的決策,那就意味著我們原本支配的許多自由決定權將不再為我們所擁有;或者想一想行政機構增長中的權力,這些行政機構把一種任何人都抗拒,但所有人都無法逃避的權力範圍,交付到官僚的手中。我們愈來愈多的生活領域,就這樣落入了自動化的強制性結構,而人性對自己以及對處於這些精神之對象化中的人文精神卻越來越缺乏認識。」[2]

因此,就批判哲學的可貴傳統精神而言,哲學界有必要對現代數學和物理的觀念和方法進行深刻的反省,一方面吸收其中可以抵敵各種懷疑論的利器,作為人文精神重建其信念與方法的重要參考,以及批判哲學自我節制的重要參考依據。另一方面,人文與哲學界也有必要深入當代物理學的核心,從其「內部」準確釐清其方法的極限(而不是像詮釋學那樣從「外部」劃清界限),以便更有力地節制自然科學的濫用,與人文、社會科學界的盲從,從而遏阻當代學術界毫無反省與自覺的「物化」論述。

此外,如同迦達瑪所觀察到的,「化學已經被物理學界所接納,生物學也已經被化學所接納,而對植物和動物界的全部分類工作已經讓位於一種變易和對於這些變易之持久的興趣。此外,邏輯本身漸被置於現代數學的庇護之下。」3「科學已經發展出它自己的不容易翻譯為日常意識語言之符號系統和象徵性建構(symbolic constructs),因而從語言中解放了自己。」「就好像今天的科學以一種新的方式斷言它在某種程度上的是自主的(autonomous),它對我們生活的影響並不是通過日常語言的一般用法達成的。」4 當自然科學被廣泛認為已經獲得它的自主性,而哲學與人文的學者卻無法對自然科學的基礎方法和觀念加以理解時,無可避免地科學會變成如同核子武器一般可怕的人類產物,以它自身的無目的性和無意義性,強烈地主導著整個人類社會的徹底物化。

因此,更徹底的哲學工作應該是從現代科學所賴以建立的觀念和方法基礎上,再次地以「無可辯駁」的方式凸顯出現代科學背後認知者的主觀基礎,這才有機會逼迫現代科學重新在其自身的基礎上警覺到:自然科學和所有的人文學科都在其觀念和方法論的基礎上源生於相同的主觀基礎,因而分享著這個主觀基礎的不確定性與曖昧性。

假如我們不能夠深入自然科學的觀念和方法性基礎,只是站在自然科學的外面,強調人文科學(或精神科學)和自然科學的分野,這或許有助於從人文科學的內部鞏固人文科學的精神;但是,這樣做不但無助於節制群眾對科學的誇大想像與迷信,其實也同時更加強化了自然科學孤立而自主地發展的合法性。譬如,我們可以強調:自然科學只適用於「可以用被必然性所統制,在相同的原因下必然會出現相同的結果」的機械(mechanical)世界;而人文科學或精神科學的對象屬於不可重複的創作,因此屬於歷史的(一次性的)範疇,而不屬於必然的範疇。然後我們可以據此去強調人文與精神科學需要屬於它自己的方法,而自然科學的方法不能適用於這個領域。但是,這種防衛性的論述,不但在不自覺中強化了我們刻板印象中自然科學的「客觀性」與「必然性」,更因而討來一個尖刻的質問:「假如一切精神科學所欲探討的對象都純屬人的主觀虛構,甚至是出自於偽賦新詩強說愁的無聊濫情,我們還有必要費那麼大的力氣去為它發展一套獨特的方法嗎?」。因此,這樣的策略最後是使人文科學變得愈來愈孤立,而自然科學卻相對地愈來愈壯大,終而成為整個社會唯一合法的宰制力量。對於局勢的這種描述已經不是預言而是現實,人文精神的淪喪與整個人類在觀念中把自己給物化,確實是廿世紀留給廿一世紀的最大遺產和夢魘。

此外,站在自然科學外面,從傳統哲學派給自己的使命出發,去強調自然科學無法承載傳統的哲學使命,也只是一種成效有限的論述策略。譬如,迦達瑪質疑自然科學:「以形上學為先導的舊科學曾提供的是對世界的整體關注,它為世界的自然經驗和以世界語言學做為媒介的解釋帶來了一個統一的結論。現代科學不能提供這種結論。正如人不再把自己當作是宇宙中心一樣,它的知識也不再是他對世界經驗的擴張。相反地,它是一種獨立的姿態,甚至是對自然的攻擊。它使自然屈從於一種新的,然而僅是片面的控制。哲學多少世紀以來在形上學的老問題上兜圈子,這種狀態從休姆和康德以來,變得愈來愈過時了。但是,新的經驗科學不能提供整體性知識,只能提供探究自然的無休止過程,這種科學能替代哲學嗎?」5但是,從自然科學和實證主義的立場看,一來自然科學和實證主義根本就認為前述哲學的使命純屬古典哲學的一種誕妄綺想,既不可能又無意義(nonsensical);二來,自然科學根本無意捲入這個的使命。結果,很可能迦達瑪的質疑只對早已服鷹於古典哲學使命的哲學圈內人有效,甚至於對其它人文與社會科學圈內的人都不見得有吸引力。

當然,我絕對無意否定詮釋學的努力有其重要性,而晚近法蘭克福學派與法國後現代文化批判從自然科學外部對自然科學的工具理性所進行的各種批判,也確實已經在學術圈內激起了相當可觀的反省與自覺(尤其是社會學與一部份的人文學科圈內),甚至在大眾媒體上具有某種程度的宣染效果。但是,我一直企圖釐清的觀點是:這種從外部進行的批判雖然有其必要性與不可抹殺的效果,卻畢竟還是不足以扭轉整個人類社會迅速的物化趨勢。除非,我們能進一步從自然科學的內部進行有效的批判,我們很可能就是無法真正有效地把人類從他早已深陷其中的夢魘拉拔出來。

因此,除非人文與社會科學的學者有能力從自然科學的內部釐清自然科學在觀念和方法上的不確定性,以及自然科學在觀念和方法上的侷限性,否則很難有機會破除自然科學的自主性發展,以及自然科學「客觀性」與「必然性」的假象。但是,只要這兩者不能破除,那麼我們根本無法挽回一個廿世紀確定下來並傳承給下一代的人類的悲劇性發展趨勢:人類先從觀念上把自己物化,再進一步在生活世界中把自己給物化、市場化,終而導致所有人文與精神世界的消頹。其實,在這個廿一世紀的初頭,我們離人文精神的徹底消失已經不遠了!

參考文獻

朱水林編著,【哥德爾不完全性定理】,九章出版社,1993。

胡幼慧,1998,《編者序》,出自胡幼慧主編,【質性研究】,巨流圖書公司出版,第1~4頁。

畢恆達,1998,《詮釋學與質性研究》,出自胡幼慧主編,【質性研究】,巨流圖書公司出版,第27~45頁。

Richard Feynman著,林多樑譯,【物理定律的特性】,中華書局,1982。

Niels Bohr, 1958, Atomic Physics and Human Knowledge. New York: Wiley。尼爾斯波爾著,王守益譯,【原子物理與人類知識】,商務印書館,1973年。

Carl G. Hempel, 1966, Philosophy of Natural Science, Prentice-Hall。何秀煌譯,【科學的哲學】,三民書局。

Philip S. Baringer, 2001, "Introduction: 'the science wars'", from After the Science Wars, Keith M. Ashman and Philip S. Baringer (eds.),. New York: Routlege, p. 2.

A. Bryman, 1992, Quantity and Quality in Social Research, London: Routledge.

Rudolf Carnap, 1966, Philosophical Foundations of Physics. Martin Gardner, ed. Basic Books.

A. F. Chalmers, 1988, What is the Thing Called Science? Open University Press.

I. Bernard Cohen, 1980, The Newtonian Revolution, Cambridge: Cambridge University Press.

Albert Einstein, 1954, Ideas and opinions: Contributions to Science, New York :Crown Publishers.

Paul R. Gross, Levitt Norman, and Martin W. Lewis, 1997, The Flight from Science and Reason. New York: New York Academy of Science.

Ian Hacking, 1999, The Social Construction of What? Harvard University Press.

Werner Heisenberg, 1971, Physics and Beyond: Encounters and Conversations, New York : Harper & Row.

David Hume, 1902, An Enquiry Concerning Human Understanding, Oxford: Oxford University Press.(Original work published 1777 ). Sect. IV, Pt. I

Bruno Latour, 2004, Why has critique run out of steam? From matters of fact to matters of concern, Critical Inquiry, Vol. 30, 225-248.

Immanuel Kant, 1996, Critique of Pure Reason, tr. by Werner S. Pluhar and Patricia Kitcher, Hackett.

Thomas Kuhn, 1962, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: Chicago: University of Chicago Press. 中譯本:王道還譯,《科學革命的結構》,遠流出版社,2004年。

Hans Reichenbach, 1951, The rise of scientific philosophy. University of California Press.

C. P. Snow, Two Cultures and the Scientific Revolution, Cambridge University Press.

Alan D. Sokal, 1996 "Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity". Social Text, Vol. 46/47, pp. 217-252.

Alan D. Sokal and Jean Bricmont (1998), Fashionable Nonsense : Postmodern Intellectuals' Abuse of Science, New York: Picador.

Hao Wang, 1987, Reflections on Kurt Gödel. MIT Press.

2009-11-15

政治是肮脏的?

朋友问起政治是什么的也有朋友告诉我政治是肮脏的,经过思考后,我一口气就把个人的想法写了出来。希望与大家共同交流与探讨。

政治是肮脏的?我想可以从不同的层面来剖析这命题的妄自菲薄。

当人类有了基本文明的时候,大家的关系只是互相合作所以有了物物交换的制度,但是后来发现有些人并不需要,或者不能满足在物物交换的制度,就开始发明钱币的制度。

有了钱币,人类的选择性多了,而权力也开始集中在中央了,人类的思想开始走向统一,形成了法律、契约等。

政治是肮脏的?我想可以从不同的层面来剖析这命题的妄自菲薄。

当人类有了基本文明的时候,大家的关系只是互相合作所以有了物物交换的制度,但是后来发现有些人并不需要,或者不能满足在物物交换的制度,就开始发明钱币的制度。

有了钱币,人类的选择性多了,而权力也开始集中在中央了,人类的思想开始走向统一,形成了法律、契约等。

2009-11-11

2009-11-10

回教党研讨会的正面意义

其实我想写一篇从回教党举办研讨会来看回教党的处境,但是我只想点到为止。

比如Hadi虽然贵为主席但是也必须接受长老会领袖的批评,在政治路线上受到监督与制衡。

可能大家迫切期待回教党开完研讨会就把Hadi与亲巫统派系清除,但是聂老高瞻远瞩:

Demi “tajdid” kita perlu buat Mesyuarat Agong Luarbiasa ini. Bila Mesyuarat Agong tak mahu tukar Presiden, misalnya maka tidak mengapalah. Kita pakat-pakat belalah. Begitu juga dengan isu-isu disekitar Hassan Ali atau Mustafa Ali yang tak habis-habis dengan nak bekerjasama PAS dengan Umno ke arah kerajaan Perpaduan atau UG. Tenggelam-tenggelam, timbul, kemudian dihidupkan. Kemudian dimatikan pula bila nampak orang marah. Apa ni?

请认真研读聂老在个人部落格里的呼吁。

可见回教党的领袖虽然以厘清政治路线为主来开研讨会,但是他们的心是开放的,如果要换领袖就换,如果不能换也有机会探讨党内路线问题。

我们外人没有了解他们的内部机制以党的基础与路线为根基,不会因为个别领袖的言论或举动影响党的整体。

所以可能有人期待他们能够大刀阔斧的清理党内路线,但是可以成功开办研讨会,接受资深政治评论人对他们的批评已经是民主议政的一个很好的典范了。

我想,我们尊重聂老并不应该在停留他的形象(icon)上,更应该认识他的为人,他与巫统领袖的差异,他的高瞻远瞩,他对公民社会与民主建制的尊重与捍卫。

注:作者部落格http://2thepplwaywp.blogspot.com/

比如Hadi虽然贵为主席但是也必须接受长老会领袖的批评,在政治路线上受到监督与制衡。

可能大家迫切期待回教党开完研讨会就把Hadi与亲巫统派系清除,但是聂老高瞻远瞩:

Demi “tajdid” kita perlu buat Mesyuarat Agong Luarbiasa ini. Bila Mesyuarat Agong tak mahu tukar Presiden, misalnya maka tidak mengapalah. Kita pakat-pakat belalah. Begitu juga dengan isu-isu disekitar Hassan Ali atau Mustafa Ali yang tak habis-habis dengan nak bekerjasama PAS dengan Umno ke arah kerajaan Perpaduan atau UG. Tenggelam-tenggelam, timbul, kemudian dihidupkan. Kemudian dimatikan pula bila nampak orang marah. Apa ni?

请认真研读聂老在个人部落格里的呼吁。

可见回教党的领袖虽然以厘清政治路线为主来开研讨会,但是他们的心是开放的,如果要换领袖就换,如果不能换也有机会探讨党内路线问题。

我们外人没有了解他们的内部机制以党的基础与路线为根基,不会因为个别领袖的言论或举动影响党的整体。

所以可能有人期待他们能够大刀阔斧的清理党内路线,但是可以成功开办研讨会,接受资深政治评论人对他们的批评已经是民主议政的一个很好的典范了。

我想,我们尊重聂老并不应该在停留他的形象(icon)上,更应该认识他的为人,他与巫统领袖的差异,他的高瞻远瞩,他对公民社会与民主建制的尊重与捍卫。

注:作者部落格http://2thepplwaywp.blogspot.com/

2009-11-08

若能实现国家民主,天天大选又如何?

若能实现国家民主,天天大选又如何?

最近我们看到媒体都排山倒海的追踪报导反贪污委员会一口气提控了

在面子书(facebook)上,一些愤怒的选民已经留言:“

另外我个人比较担心的是所谓评价国阵的改善,

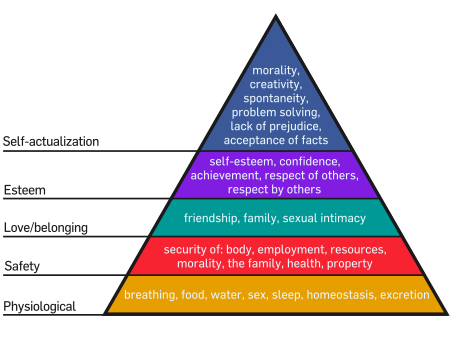

以上所述都是符合国阵思维的maslow铁板一块原理,

因此有理想的人民必须从马斯洛需求原理的最上一层往下看。

-

最近我们看到媒体都排山倒海的追踪报导反贪污委员会一口气提控了

天天大选又何妨?

不管大选在今年举行或在明年举行,在面子书(facebook)上,一些愤怒的选民已经留言:“

要恢复国家民主,不能切断历史

最近看到一些讨论认为国阵在纳吉领导下已经不断改革着,另外我个人比较担心的是所谓评价国阵的改善,

突破马斯洛原理的金字塔需求理论,以民主理想凝聚人民的力量

另外国内有些人喜欢以种族分析选民情绪,以上所述都是符合国阵思维的maslow铁板一块原理,

因此有理想的人民必须从马斯洛需求原理的最上一层往下看。

公平依法满足各社会阶层的需求是政治工作者的责任

依我以上的分析,社会底层更需要自我实现的勇气。-

2009-11-02

马基亚维利主义与其徒子徒孙们

深受文艺复兴时代影响的马基雅维利生在佛罗伦斯的乱世当中,

我们能够公平与客观对待历史吗?

可能当时候许多人没有机会把两本著作摆在一起做比较,

1512年8月美第奇家族卷土重来,

巩固政权权术的《君主论》

君主论政治思想被誉为现代政治哲学的先驱,它抛弃了以道德、

走向共和国的《论李维》

但是想当然君主论可能在当时没有受到重视但是在后世直到现今我们

其实当人们对一个思想家他们的思想产生怀疑的时候,

同理没有人愿意记住马基雅维利为佛罗伦斯共和国做出的贡献与受尽可能当时候许多人没有机会把两本著作摆在一起做比较,

马基雅维利的徒子徒孙欺行霸市的道理

要知道以前交通不发达,资讯不流通,

我想黑格尔的“人类从来都不会从历史中吸取教训”缺乏正确信息与没有独立思考

今天我们看到马华党争的所谓还政于中央代表,

贯彻公平、法治必须以行动证明

举个例子,用山埃采金无毒的案例,如何公平对待村民呢?很简单,

人民必须提高政治辨识能力

另外一个例子,有人说没有幽灵选民,

总的来说,2009-11-01

不要迷信权利!

要求成员党尽快解决内部问题

纳吉:你们到底还在等什么?

王德齐 | 11月1日 中午1点14分

- 民政党大会 纳吉明显对一些国阵成员党特别是马华,日益尖锐的内部矛盾感到不耐烦,并要求他们尽快解决问题。他甚至语气激昂地敦促,“你们到底还在等什么?解决你们的问题!” 详文

“不能只是有火车头启动”

翁诗杰缺席民政开幕仪式

王茀明:周二前发通知书

如果马华的党争,国阵成员党的党争,包括巫统里的派系斗争可以靠纳吉一个主席与“一个大马”的首相就解决,还烦他喊话吗?难道他认为有党争才显示出他治理纷争的威望与手腕?这些所谓的内斗都是做戏?

我们有些人到今天还很天真,我把他们的思想概括为“虚拟思想”,他们认为只要首相或国阵主席出面没有解决不了的问题,他们一定会团结的,后308的民联一定会成为历史的。

“只要首相......”,说白一点那是迷恋权利能够给你平乱,说粗一点是睡不醒的人们自淫,认为权利是最好的春药,可以催化人解决问题的欲望。

那是因为迷恋权利导致的思想闭塞,不能权衡这些所谓的斗争、党争、派系之分都不是一种利益得不到平衡、里面还有更多的心理与权力关系的考量。那些人可能表面上“必须”认同最高领导的训话,但是是否说明他们要的权利就得到了,或者说他们需要的安抚与安全感能够被满足了?难道他们不怕新的权利架构里把他们的利益切割了,难道他们没有考虑转换码头的心里不平衡?这些岂是一句话“大家解决内部问题”的命令就可以迎刃而解的?

先如今还有许多人说马华乱了对华社不好,说不定以后不能代表华社了,但是你让谁代表华社呢?现在公开指责马华最高领导人品有问题的,他们就道德高尚吗?我不是要您对号入座或做两面开弓,我希望大家熟悉马华领袖在国家政治历史里的作为,看看所谓马华元老为国家民主带来什么好榜样吗?

他们今天突然正义,要不要以他们以前至今所收受的既得利益与许多勾结权贵打击民主的事实一起清算?如果不需要,如果民主问责的检验应该与马华斗争无关,那您还着什么急马华党争会让华社失去啥?我们要失去的还少吗?我们被他们打压的还都忘记了吗?

今天“突然正义”的声音或表现如果可以获得您的青睐只能说这是对民主诉求的无知与自讨苦吃。我们的华社受到了华人社会太多的呵护了,思想一直停留在获取既得利益与保障族群利益的角度思考问题也太久了。如果后308还不能唤醒您对权力迷恋的消化不良症,那真的还有倾家荡产(典当国家民主、法治与人权)的时候的。

要认清事实的真相只能以还政于民的检验机制来看待各类乱局,如果您迷信我们必须要有一个大英雄来搭救国家,那真是不如回到封建帝皇独揽大权的社会里去臣服权贵吧!我的态度是如果要民主就必须全面落实或思考民主的架构而不能选择性的相信某个人或某个政权,这是自欺欺人的思想行为。

举例聂老质疑回教党里存在着腐败的领袖,他们破坏民联建立的公正社会的议程,以个人狭隘的宗教、或政治认识来刁难民联政府的作为。不错聂老不是民选的领袖,但是他的想法却是以民为本。反而那些得到最高票数中选的领袖却走着反对人民的路线,难道这就可以证明民主无效吗?

为什么我们不思考民主的真谛是什么,难道不是还政于民吗,难道不是以民为本吗,难道不是贯彻法律之下人人平等的公正概念吗?如果您迷信权利,您会以所谓大多数人的意见来歪曲民主必须要有真理和民权的制衡。但是如果您相信民主、法治是维护公众的利益多于个人权利的巩固您就不难选择应该支持谁了。所谓少数服从多数只是民主游戏规则里一个粗略的轮廓,但是如果这个轮廓是为了维护所谓大多数人的利益却可以牺牲民主、人权与法治的,这还很难抉择吗?

订阅:

博文 (Atom)

文字营的反思之为什么不博客

文字营的反思之为什么不博客 在今天资讯爆炸的时代里,集体讨论的太多,但是很快变就成过眼云烟,就如大数据时代人的思想行为越来越碎片化。今天无论是任何社交媒体最害怕的是无穷无尽的问候,各种形式的图片与caption。甚至一些比较严肃的社群已经发出警告,除了讨论严肃...

-

文字营的反思之为什么不博客 在今天资讯爆炸的时代里,集体讨论的太多,但是很快变就成过眼云烟,就如大数据时代人的思想行为越来越碎片化。今天无论是任何社交媒体最害怕的是无穷无尽的问候,各种形式的图片与caption。甚至一些比较严肃的社群已经发出警告,除了讨论严肃...

-

4月8日,在周末难得放下繁忙生活日程,一起躲进戏院,一起思考人生!同时购票支持赞助更多在前线与幕后工作的全人关怀团队(HISTEAM)与越来越多的急难救助等等的需要。 欢迎雪隆地区的弟兄姐妹与朋友共襄义举! 这么难得的机会,一举数得的好处,忍不住要分享给一直关心公共关怀工作的朋友...

-

《世界人权宣言》全文 世界人权宣言 《世界人权宣言》是人权史上具有里程碑意义的文件。它由来自世界各个地区不同法律和文化背景的代表起草,于1948年12月10日在巴黎召开的大会会议上以第217 A(III)号决议通过。《世界人权宣言》作为所有国家和所有人民的共同成就,第一次规...